摘要:中国现代文论经历了民国时期的文学概论、中华人民共和国早期的文艺学、改革开放后的文学理论三个总名的演进。民国时期的文学概论,主要来自英语世界的文学批评,但在现实中又有三种模式:英语文论模式、中国古代模式、苏俄文论模式。1949年前的文艺学,虽然其名来自汉语文化圈对德国文学科学的汉译,但中华人民共和国早期主要来自苏联的文学科学。中华人民共和国成立以来的文艺学有三个阶段的演进:20世纪50年代以苏联模式为主,60年代开始加上中国内容的转型,改革开放后有与时俱进的思想革新。但改革开放后主要与英语文论互动,产生了文学理论这一新词新义,与同时存在的文艺学和文学概论进行总名的竞争,各显风采。以2010年为标志,文学理论作为文论的总名基本获得共识,其意义不但要从中国文论自身的演进,更要从中国文论与世界文论的互动中去理解。

关键词:中国现代文论总名;文学概论-文艺学-文学理论;中外文论互动

• 张法,四川大学文学与新闻学院教授,北京大学美学与美育中心兼职研究员

自中国进入世界现代化进程以来,建立中国现代知识体系成为一项重要工作,现代知识体系中的各个门类在这一进程中的建立和完成,都以一个相对稳定的学科名称的取得作为标志。就这点而言,中国现代文论,从建立之初,就在中外互动中获得命名,但其命名并不稳定,在中国现代性演进的三个时期,民国时期、中华人民共和国早期、改革开放以来,各有不同的总名,民国时期是文学概论,中华人民共和国早期是文艺学,改革开放之后,由文艺学渐变为文学理论,虽然这一总名的改变还没有最后完成,但21世纪之后几近定型。由此,中国现代文论的总名,一共出现了三个,三大总名的依次演进,包括着非常丰富复杂缠绞的众河入海的种种关联,而翻滚出百波千浪。对中国现代文论总名的产生和演进的学术梳理,本人已经写过几篇文章。这次是在前几次研讨的基础上,对其内在的理路,作进一步提升,主要有两点:一是从总名的建立和演进所关联的历史要点,作更深入些的总结;二是对总名在历经三折之后,能不能最后确定以及相关的一些重要因素,作更细致些的分析,以推动这一学科总名的最后确定。

一 由文到文学:中国现代文论建立的转变基础

中国现代文论建立的内容前提,是古代之文转变成现代的文学。中国古代的所有的语言之美皆称为文。文,既包括现代的文学,还包括按现代的标准来看非文学的所有具有语言之美的文。举两个典型之例可知,一是中国古代社会前期出现的刘勰的《文心雕龙》讲了35种文体:骚、诗、乐府、赋、颂、赞、祝、盟、铭、箴、诔、碑、哀、吊、杂文、谐、隐、史、传、诸子、论、说、诏、策、檄、移、封禅、章、表、奏、启、议、对、书、记,以及在《杂文》里附列16种:典、诰、誓、问、览、略、篇、章、曲、操、弄、引、吟、讽、谣、咏,《书记》中附列24种:谱、籍、簿、录、方、术、占、式、律、令、法、制、符、契、券、疏、关、刺、解、牒、状、列、辞、谚。在刘勰看来,不仅这些文体都属于文,而且有共同的语言之美的规律,《文心雕龙》从《神思》到《程器》的24篇,就是讲这所有文中都具有的共同的文之美的规律。因此《文心雕龙》是关于古代之文的体系性总论。二是中国古代社会后期在文方面有了大发展,出现了小说和戏曲的辉煌之后,金圣叹在《水浒传》评点和《西厢记》评点中,不仅把《离骚》《杜诗》这样的抒情文学,而且把《论语》《周易》《诗经》类的经书、《庄子》类的哲学著作、《公羊传》《谷梁传》类的学术著作、《战国策》《史记》类的历史著作,都看作与《水浒传》《西厢记》一样,所有这些文中有“共同的文法”,即关于如何把文写得美的规律。因此,所有这些文拥有一种共同的文论。

清末民初,中国在走向世界现代化进程中,接受了西方的文学观念,文学(严格地讲)只是诗歌、小说、剧本三类(放宽一点,还可包括美学性突出的散文)。有了这样的文学观念,中国古代关于文之理的文论,就变成了中国现代关于文学之理的文论。实际上这一转变非常复杂,不但牵扯到中国与世界各主要国家的互动,而且还带动着整个汉字文化圈与世界主要语言和文化的纠缠互振,比如文学一词,主要是日本学人在用汉语与西方语言的互动中,与西语的literature互译,经过一番复杂的讨论后,才取得共识,形成现代汉语中的“文学”。

虽然古代汉语中一直有“文学”这一双音词,但鲁迅与普实克(Jaroslav Prusek,1906—1980)都明确地认为,现代的“文学”词义与古代汉语的“文学”无关,而只与西方的Literature相连。中国的古代之文与现代的文学,还有一系列的差异,这些差异,有的很快就解决了,有的至今还没有完全解决。解决的方面举例来讲,中国古代的文是有等级高低的,诗文最高,小说戏曲皆低。西方的文学三类在价值上是平等的,无高低之分。在这一问题上,梁启超写了《论小说与群治之关系》(1902),把小说抬高为“文学之最上乘”。虽然这是在等级观的背景下,对小说与诗文的关系作了一个大颠倒,但在之后的演进中,中西互动如何影响文学各部分的定位,其细部演进仍未得到应有的研究。总之,在梁启超之后,小说实际上(不是从价值高低,而是从社会作用看)成为中国现代文学的主体部分。没解决的方面举例来讲,西方的文学在西方实体-区分型的思维中,是艺术的一部分,以区别于求真求善的求美为目的;中国的文在中国的虚实-关联型思维中,在求美的同时,要与求真求善关联起来,特别强调文以载道。西方的求美和中国的载道,都有丰富的内容,无法在这里展开。

总而言之,中西关于文学的定位有根本上的不同,中国由文转成文学之后,在文论中应怎样从理论上把这一差异讲清楚,还在见仁见智的途中。这两个例子突显了中国在由古代之文转到现代的文学之后,有很多问题需要应对和解决,并一直处于应对和解决的进程之中。转到文论中来,虽然由文转成文学之后,文之论必然要演化为文学之论,但在古今的多重关联、承转、断裂中,在中国与世界主要各文化中的文论的互动、互激、互转中,文论的转型,也在一种重塑新型的进程之中。不过,有了由文到文学的这一基本转变,知晓中国古代之文与世界现代的文学之间的同异,中国现代文论的建立和建立中必然要遇见的一些要事,就有了便于进一步解说的基础。

二 文学概论:中国现代文论总名第一次建立的内容和意义

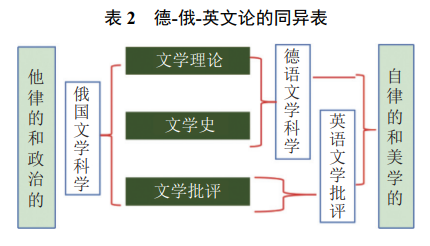

中国文论的现代转型,产生于与西方文论的互动。西方文化中,文学的总名在古希腊是诗歌,因此,文论的总名叫诗学,文艺复兴开始了现代进程,小说兴起并最后蔚为大观,文学的总名开始由诗歌向文学演进。在这转变进程中,文学之论也由诗学转向文论。现代化进程的同时,作为中世纪通用语的拉丁文开始式微,各民族语言兴起。就文论而言,西方主要国家英法德因不同的文化特质而有不同的总名。简要言之,英语世界因其经验主义特性使其文论的总名为literary criticism(文学批评),这里顺便提醒一点,凡英语文论总名里中遇见“批评”一词,直接译为“理论”,理解方为正确。言归正传,德语世界因其欧陆理性主义特性使其文论成为 Literaturwissenschaft(文学科学),这里顺便注解一下,德语的Wissenschaft(科学)与英法的science(科学)词义不同,英法的科学是指自然科学,德语的科学,只要具备理性、逻辑、体系,皆为科学,自然科学如此,人文科学亦如此。在英语的文学批评和德语的文学科学的两大理论建立起来的优势中,法语世界对文化独自开创的理论特点是:比较文学。法国人认为,文学的最优在法国,法国文学是世界文学的榜样,其他语言和文化中的文学都是在法国文学的影响下成长并辉煌的。因此,具有世界性的文学研究,一定是法国文学如何影响其他文化,或其他文化如何受法国文学的影响,从而产生了以影响研究为主要内容的比较文学研究。在这样的研究中,以法国文学为中心的具有世界普遍性的文学理论方可以建立起来。因此,最先写出比较文学著作的是法国诺埃尔(F. Nöel)和拉普拉斯(E. Laplace)合编的Cours de Littérature Comparée(《比较文学教程》,1816)。在英法德的三大语言世界中,就文论在理论上的严格性来讲,主要是英语的文学批评和德语的文学科学。后来,德语的文学科学影响了俄罗斯,形成了苏俄的литературоведение(文学科学),但苏俄在接受了德语文论的总名后,内容上又与之不同,将在下一节详论。

这里突显的是中国文论在由古代转向现代的进程中,其文论环境主要是在与英语的文学批评和德俄的文学科学的互动中进行的。最初阶段,则以英语文学批评的理论模式为主。英语文论以文学批评为总名,自进入现代性以来直到20世纪中期,一以贯之:从18世纪蒲伯《批评论》(1711)到19世纪阿诺德《批评在当前的作用》(1864)、温彻斯特《文学批评原理》(1899),到20世纪瑞恰兹《文学批评原理》(1924)、弗莱《批评的解剖》(1957)……在东亚现代化中,汉字文化圈的日本走在了中国前面,日本用汉字与西方互动,主要是与英语世界互动,由此,中国的文论转型又深受日本学界的影响。中国现代文论在中、西、俄、日多方互动的境遇之中,第一个总名是:文学概论。

这在中国学界权威机构的语言表述中得以体现。具体来讲,清末京师大学堂颁行的《奏定京师大学堂章程》《钦定高等学堂章程》中,“中国文学门科目”七门主课里,“文学研究法”列在首位。在清末新政中,文论转型以“文学研究法”为名称,这里内容虽然是中国古代之文,但名称改成了文学,“研究法”意味着要用新方法去研究已改称文学的古代之文。1913年,民国政府发布了两个文件,第一个是当时教育部公布的《大学规程》,在文学门的八类里,国文学类仍为“文学研究法”,其他七类(梵文学类、英文学类、法文学类、德文学类、俄文学类、意大利文学类、言语学类)设置了“文学概论”。第二个文件是教育部公布的《高等师范学校课程标准》,要求“国文部及英语部之豫科, 每周宜减他科目二时,教授文学概论”,这样国文部也由“文学研究法”改成了文学概论。自此之后的整个民国时期,现代文论的著述基本上都用文学概论之名,文学概论成为了民国时期文论的总名。

文学概论的“概论”一词,盖因日本学人用汉字对译英文的outline或introduction或survey而来,实藤惠秀《中国人留日本史》书中的“中国人承认来自日语的现代汉语词汇一览表”中就有“概论”一词。然而,中日之间对“概论”一词的运用,内容上仍有所区别。日本学人运用“概论”,“论”的选用在词义上强调了理论性,对应英语学界的criticism(批评);“概”的采用,同于outline(大纲)或introduction(导论),但是在日本精细文化的基础上,这体现了对整个丰富的文论体系简明扼要的概括。一句话,日文汉字用“概”去表现一个与英文的criticism(批评体系)相同的实体性内容。这从日本学人本间久雄的《文学概论》对英国学人温彻斯特(C. T. Winchester)Some Principles of Literary Criticism(《文学批评原理》,1899)的基本内容的借鉴可以见出。而中国古人的“概”与之不同,刘熙载《艺概注稿》释“概”曰:

《庄子》取“概乎皆尝有闻”,太史公叹“文辞不少概见”,“闻”“见”皆以“概”为言,非限于一曲也。盖得其大意,则小缺为无伤,且触类引伸,安知显缺者非即隐备者哉!抑闻《大戴记》曰:“通道必简。”概之云者,知为简而已矣。至果为通道与否,则厚乎人之所见,余初不敢意必于其间焉。

“概”,第一,是“通道必简”之“简”,即用大纲把道的整体显示出来。这与英日两种语言所含思想相同。第二,“简”应有两个指向,一是包含与其他实体之物的关联,呈现为出现的“显”和未出现的“隐”的显隐关系,对此,应当在必要时“触类引申”,从而达到理解上的完善;二是显在之简与宇宙整体之隐相关联。中国的宇宙由实和虚两部分构成,存在而不可言说之虚,包括具体事物内在深处不可言说之神和具体事物之气与宇宙之气相关联的不可言说之道。因此,概之简,一方面要把能讲而隐之实讲出来,另一方面通过把个物中的虚的一面(如形神之神)和宇宙中虚的一面(如不可道之道)暗示出来,使人有望月忘指、得意忘言的“通道”效果。然而,中国文论的现代转型,正如中国文化的现代转型一样,正是除去虚实结构的事物和宇宙中的虚的一面,而只确定实的一面。因此,中国现代文论在接受日本文学概论之时,完全接受了日本学人在日西互动中对“概”进行的拒虚接实的转义。

如果说,清末的文学研究法只强调了应用现代方法去研究,那么,民国时期的文学概论则完成了要用西方实体性方法去研究的本质转变。这一英日中互动中的转变可以从英国学人温彻斯特《文学批评原理》到日本学人本间久雄《文学概论》(1925)到国人田汉《文学概论》(1927)三个文本中见出。在基本框架上,田汉抄本间久雄,本间久雄抄温彻斯特。当然,在那一时期,不能按现在的学术规范称之为“抄袭”,而应如鲁迅所讲的叫“盗火”,盗文明之火以照亮文明新路。

总之,文学概论作为民国时期文论的总名,具有非常重要的意义,然而历史的演进又非常复杂。在取得文学概论这一共识的大前提下,不同理论取向之学人,对文学概论的理解和写作并不相同。以中国古代之文为研究对象,并将之作现代阐释写出的文学概论,如姚永朴《文学研究法》(民国初)、刘永济《文学论》(1922)、马宗霍《文学概论》(1926)、姜亮夫《文学概论讲述》(1930)等,完全是用现代的框架去讲古代的文之论,可以说是新瓶装旧酒的文论。另一方面,国人把英语型的文学批评原著翻译到中国来,包括温彻斯特《文学评论原理》(1924)、本间久雄《文学概论》(1925)、亨德《文学概论》(1935)等,还应包括梅光迪1924年作为其“文学概论”课教材的英文著作,后按讲稿出版的《文学概论》,这些基本可称之为新瓶原装酒。另外,更多人透彻理解英文原著后,以自己的洞见和实例写出了著作,如潘梓年《文学概论》(1925)、沈天葆《文学概论》(1925)、郁达夫《文学概说》(1927)、老舍《文学概论讲义》(1930—1934)等,可称之为原装勾兑酒。这时必须提到,民国时期的文化最初是以英语的文学批评为主,五四之后,苏俄的文学科学的影响日渐增大。到20世纪30年初,顾凤城《新兴文学概论》(1930)就是按苏俄的文学科学的原则、结构、内容来写的文学概论,此书一方面与英语的文学批评有本质上的不同,因此称为“新兴”,另一方面又逢文学概论总名已成共识,因此仍用“概论”。自此,随着苏俄影响在民国时期的日益增大,苏俄的文学科学的文论势头越高。这样,文论的总名应由苏俄式的命名来取代已经成为一种必然,这一转变在中华人民共和国成立时达成,苏俄的文学科学中译为文艺学。因此,中国现代文论的总名从民国时期到中华人民共和国早期的转变,就是从文学概论到文艺学的转变。

在结束民国时期以文学概论为文论总名的讲述之前,或应强调一点,算是总结;补充三点,增加理解,如下:

第一点,民国时期在文学概论的总名下,有三种文论模式存在理论上的博弈和互动:一是新瓶装旧酒的古代型文论,二是新瓶装新酒之一的英语文学批评型文论,三是新瓶装新酒的苏俄文学科学型文论。三者既互动又竞争的最终结果,是苏俄的文学科学取得了胜利。

第二点,东亚现代化之初,除了英语世界的文学批评以文学概论之名占了主流地位之外,德语世界的文学科学也进入东亚,被日本学人译为“文艺学”。当时日本文学研究中,文献研究的潮流甚大,日本学人通过德语的文学科学,强调文学是艺术的一种,追求美是文学的主要目的。为了彰显德语世界文学科学属于艺术,艺术之美是其强调的主要特征,于是把文学科学译为文艺学,具体之义是作为艺术的文学(而非作为文献的文学)。日本学人用汉语文艺学对文学科学进行汉译,也得到中国学人的承认。苏俄的文学科学在民国后期日益强大,中国学人用文艺学去译俄语的文学科学,于是,从民国时期到中华人民共和国早期文论的总名,就从文学概论转成了文艺学。还需补充的是,民国时期文学概论和文艺学两名皆有,但文学概论是共识最多的总名,文艺学与其他之名(如文学论、文学原理、文学理论、文学常识、文学的基础知识)是次要的;中华人民共和国早期,文艺学是总名,文学概论以及其他一些名称也有,但是次要的。

第三点,英语的文学批评进入中国,使现代文论以文学概论的总名建立起来,同时在与中国古代文论互动时,却用了与英语文学批评相近的“中国古代文学批评史”作为总名。这两种不同的总名转换,内蕴着现代学人对古今中外文论在内容上的不同认知以及认知中的解释学误解和错解,这又从一个中外互动的大题进入到的两个次题,内容丰富而复杂,讲英语文学批评与中国文学批评史的关系会离本文主题稍远,以后再论。

三 文艺学:中国现代文论总名改名及其基本内容

中华人民共和国成立的同时,文艺学在官方文件中成为中国现代文论的总名。1949年10月华北人民政府高等教育委员会颁布的《各大学专科学校文法学院各系课程暂定规定》中,“文艺学”列入中国文学系和外国文学系的“基本课程”。1950年9月中央人民政府教育部《高等学校课程草案:文法理工学院各系》中,文艺学同样在中文和外文两系课程之中,而且在中文系课程中由第三升至第一。自此,文艺学成为现代文论的总名,开始扩至全国。前面提到,文艺学一词来自东亚学人对德国的文学科学的汉译,但文艺学在中国成为总名,却在于俄国的文学科学。俄国的文学科学来自德国,但又与德国的文学科学有所不同。这不同从德俄两国的文学科学著作中彰显出来:德语文论中,有罗森克朗茨(Karl Ronsenkranz)《1836—1842德国文学科学》(1842)、谢勒尔(Wilhelm Scherer)《德意志文学史》(1880—1883)、E·格罗斯(Ernst Grosse)《文学科学:它的目标和道路》(1887)、埃尔斯特(Ernst Elster)《文学科学的原理》两卷(1897—1911)、诺伊豪斯(Stefan Neuhaus)《文学科学概论》(2003)等著述;苏俄文论中,有佩列韦尔泽夫(B. Пepeвepзeв)《文学科学导论》(1928)、谢皮洛娃(Л. В. Щепилова)《文学科学概论》(1956)、苏尔科夫(A. A. Сурков)主编《简明文学百科辞典》“文学科学”大型辞条(1967)、哈利泽夫(В. Е. Хализев)《文学科学导论》(1999)等著述,进入德俄文论同一总名下的阅读,同中之异就呈现出来。似可简要归纳如下:

第一,德语的文学科学包括两个部分,文学理论和文学史,前者以逻辑为主,讲原理;后者讲文学史,是原理的历史展开。俄语的文学科学,包括三个部分,除了德语的两个部分之外,还加上文学批评。对于德国人来讲,文学批评是现时性的,类似于新闻记者,没有经过时间验证,往往没有科学性。文学批评有需要也有必要存在,但从严格的理论上讲,不属于文学科学。这就关系到下面一点。

第二,德国的文学科学是独立学科,其本质和现象都由文学自身来说明,强调审美的自律性。俄国的文学科学,是整个文化系统的一部分,属经济基础之上的上层建筑。具体来讲,属于上层建筑中的意识形态。因此,一方面,文学有自身的特性,俄国文论归为形象性;另一方面,文学既来自经济基础,又服务于经济基础,由此,要为政治服务,更准确些讲,文学是有阶级性和党性的,在经济基础和上层建筑的互动中有推进社会前进的现实功用。因这一强调,文学批评在文学的三方面中具有最为重要的现实功能。苏共中央主管意识形态的日丹诺夫(Андре́й Алекса́ндрович Жда́нов,1896—1948)主导的系列思想批判中,就包括文学上的批判运动,文学批评起了重要的作用。

作为中华人民共和国早期的文论总名的文艺学,主要就是苏俄的文学科学。1949年后,很快出版了从苏联大百科全书选译的《文学与文艺学》(1955)单行本,接着苏联专家到中国大学讲学,同时其讲稿译成中文出版:毕达可夫(I. S. Pidarkov)在北京大学讲课,出版了《文艺学引论》(1958);柯尔尊(V. B. Korzun)在北京师范大学讲课,出版了《文艺学概论》(1959),与前后出版的苏联文艺学译本一起构成中文形式的苏联文艺学原典景观。同时,中国学人关于文论转型的思考从20世纪30年代起借鉴苏俄的文学科学,进入中华人民共和国早期的新形势后,中苏互动型的文艺学论著不断产生出来,较有名的如霍松林《 文艺学概论》 (1957)、钟子翱《 文艺学概论》(1957)、冉欲达《 文艺学概论》(1957)等。这样,苏联原著与国人新著一道,使文艺学作为现代文论的总名,高高飘扬。

文艺学之所以能够取代文学概论作为中国现代文论的总名,除了在中国与世界互动中的转向,即与英语世界互动为主转为与俄语世界互动为主有关,还与现代化道路上的转向,即从西式现代化的理论模式转向俄式现代化的理论模式相关。还需要关注的是中国传统文化在互动中的作用。中华人民共和国早期的文艺学,在多样的合力中呈现了如下的三个特点:

第一,英语的文学批评(以及德国的文学科学),主要是审美自律型的文论,俄语的文学科学,是为政治服务的他律型的文论,中国古代的文论,在古代的虚实关联型思维中,也是极为强调他律性的“经国之大业”之文。古代文论的他律型,使得与英语文学批评的互动中,总要将之或多或少地扳到关怀社会功利的他律上来,而俄语文学科学完全是他律型的,与中国古代文化有更多的契合。特别是俄语文学科学对文学为政治服务的强调,与中国现代性中动员全民追赶先进的要求,有更深的应合。

第二,苏联文艺学虽然首先是强调为政治服务,但也强调文学以自身的特性为政治服务,这就是文学的形象性,形象的最高点是典型。而西方文论来自美学,美学在知识体系中属于与(哲学和逻辑相关的)知、(与伦理和宗教相关的)意不同的(与感和情感相关的)情。因此,西方文化强调情感与审美。当文艺学成为中国文论的总名时,中国文论也从与西方文论模式的审美情感论为主转到苏联文论模式的典型形象论为主。

第三,文艺一词,在由古代汉语向现代汉语的转变中有两义:一是文与艺,主要用在整个艺术体系上,这是中国古代艺术体系与西方艺术体系互动而生的新词,强调了文学在艺术门类体系中的头等重要,以及对其他艺术门类的引领作用;二是文之艺,即文学的艺术特征。文艺学,对应于德俄的文学科学,强调文学是艺术之学,苏俄的文艺学,艺术是为政治服务的。当文艺学从日本汉语转到中文汉字,又从日本对接德国文学科学,转到中国对接苏俄文学科学,最终转到文艺为政治服务的新型文论之中。但由于文艺一词本有两义,两义又是可以转换的,文艺学因与文、艺的词义关联,因而与中国传统文化中的文艺等级制结合起来,要让文学带领其他艺术一道,作用于中国式的现代化道路。这样,通过文艺学不仅使文论转到了苏俄模式,而且使整个艺术论都转向苏俄模式。

整个20世纪50年代,中苏友好的大背景以及与中国道路的契合,文艺学成为文论总名,得到最大的高扬。但随着50年代末中苏由友好转为敌对,文艺学也产生了变化,主要体现在两点上,一是总名有所松动,二是内容有所变化。这主要体现在60年代初周扬主持高校文科教材编写工作的系列讲话以及当时组织的两个文论教材编写组。北京编写组由蔡仪主编,名为“文学概论”,回到民国的文论总名,上海编写组由以群主编,名为“文学基本原理”。两种样本教材,取名虽异,但都不以文艺学为名,应与反修反苏的时局有所关联。两书内容方面:一是在文学的创作方法上用现实主义和浪漫主义两结合代替苏联文艺学中的社会主义现实主义,这正如苏联变修,中国走到社会主义最前方一样,两结合走到社会主义文艺最前方;二是大量运用中国古代材料,与外国材料一道,支持文论的根本道理。然而这一变化才刚开始,蔡仪的教材尚未出版,以群教材在1963—1964年方出不久,遭逢“文革”,周扬、以群、蔡仪均遭批判。此前,1958年是文艺学著作的一个高潮,1959年这一高潮继续,出了华东、山东、湖南高校等多种“文艺理论”著作,学界主潮仍还在文艺学的影响之下。更主要的是,1949年后大学改为苏联体系,系下设教研室,中文系普遍设有文艺学教研室,这一体制对文论总名的影响至今仍在。因此,改革开放之后,文艺学继续蓬勃发展,有逻辑上和现实中的必然之理。

从长时段看,文艺学成为现代文论总名,经历了三个阶段:第一阶段文艺学自1949年后转为文论总名,在官方文件和教研室体系的制度基础上,在苏联专家的讲学和出书的助力下,于1958—1959年的大量以文艺学为名称的著作中达到高潮;第二阶段,1960—1978年,在中苏对立和“文革”中,文艺学的总名威望有所下降,主要从蔡仪和以群的两本教材名称中显出,从文艺的三突出和两结合的文论见出;第三阶段,1978—2000年,文艺学因制度力量,教研室的名称,以及以此为基础的“文艺学”二级学科目录(从20世纪80年代到90年代的三次学科目录设置中,文艺学均为一级学科中国语言文学下的二级学科),由此仍为学科体系上的正式总名。但实际上,最初是文艺学、文学概论、文学理论三分天下,然后是文学理论一家独大。总体而言,文艺学三段,第一段为苏联模式占主导,第二段开始走出苏联模式、探索中国特色,第三段文艺学与文学概论和文学理论一道,开始走上改革开放的新路。到第三段时,文艺学已经有了改革开放的新特点。而这新特点,在文学概论和文学理论的互动中有时代共性。这共性中的时代特点,又可以放到更具改革开放特色的文论新总名文学理论之中来讲述。

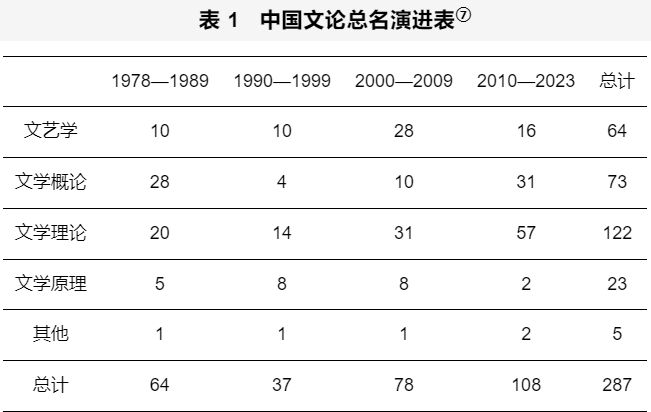

四 文学理论:中国现代文论总名再变的意义内容

改革开放后中国重新向世界、向传统开放,现代文论的发展也处于这一解放思想的进程中,各高校和科研单位恢复了文艺学教研室和机构,以文艺学为名的论著开始出现,同时回到20世纪60年代初的文论基础,蔡仪的《文学概论》在1978年出版,以群的《文学基本原理》被定为教育部的规划教材,因此,以“概论”和“原理”为名的著作产生了。对外开放不仅是学习和吸收先进的科学技术、经济管理、社会治理,同时也吸收了包括文艺、思想、文化的有益方面。这一时期,英语文论从韦勒克开始,在英语文学批评的基础上,力图吸收德俄文学科学和法语的比较文学,以及民族文学、总体文学等各种流派和方式,提升为“文学理论”这一新概念。改革开放之初,首先译成中文的西方文论就是英语世界的“文学理论”。韦勒克、沃伦的Theory of Literature(《文学理论》)的中译本(1984)和伊格尔顿 Literary Theory,the Introduction(《文学理论导论》)的中译本(1987),掀起了“文学理论”作为文论总名的新浪花。自两种著作之后,“文学理论”一词源源不断在外国文论译著中出现,强化着中国学人的认知。20世纪80年代,除上面两部著作外,影响较大的还有佛克马(Douwe Fokkema)等著《二十世纪的文学理论》(1988),90年代有科恩(Ralph Cohen)《文学理论的未来》(1993)、卡勒(Jonathan Culler)《文学理论》(1998),21世纪后有邦尼卡斯尔(Stephern Bonnycastle)《寻找权威:文学理论概论》(2003)、塞尔登(Raman Selden)《当代文学理论导读》(2006)、热内特(Gérard Genette)《文学理论精粹读本》(2006)、贝西埃(Jean Bessiere)《文学理论的原理》(2012)、弗莱(Paul Fry)《文学理论》(2017)、克拉格斯(Mary Klages)《文学理论核心术语》(2017)。特别是韦勒克、伊格尔顿、卡勒的三本文学理论,代表了三种理论模式,韦勒克的著作讲究以文学自身的规律为主,卡勒的著作以文学与文化的关联为主,伊格尔顿的著作从不同的理论流派中去探求文论的规律。三本著作都不断再版,伊格尔顿的著作还有四种中译名出版,对改革开放后中国文论的命名有极大的影响。表1是1978年以来,国内以文论总名为主题、具有体系性的著作,大致以10年为一期做的一个初步统计:

上表从数据上反映了改革开放后中国文论的演进大势。具体来讲,最初12年,因蔡仪的声望与社科院文学所的团队力量,且蔡仪《文学概论》与民国的文学概论总名相同,与历史积淀相契,从而文论著作取此名的最多。文学理论因中国与英语世界的互动,获得第二位。文艺学因中华人民共和国早期的话语历史和体制名称,保持着常态。文学原理中的“原理”在中文里与“理论”基本相同,加上以群《文学基本原理》的影响,仍具有一定数量。

20世纪90年代的最大变化就是,文学理论超过所有名称,居第一位,显示了学人在思想上的变动。中国在文论总名上与英语世界同步成为共识。中国现代文论从民国时期的中英互动到中华人民共和国早期的中苏互动,再到改革开放向中美互动的主潮转变。文艺学居第二,主要在于体制力量,1991年和1997年两次学科目录公布,因有各高校教研室名称这一基础,文艺学始终保持着文论学科的官方名称,因此在文论话语的流通性和重复性上较高,这也会在论著中反映出来。文学概论开始下行。对应着前二者的上扬,文学原理有所上升,在于原理一词与理论一词同义。

21世纪前十年,是文学理论占据优势的年代。初看,文艺学的数量增加最多,但这与20世纪90年代的两次学科设置明显相关,2010年的学科目录不再标二级学科后,数量就下降了,而文学理论位居第一。童庆炳《文学理论教程》1992年出版后,更是大获成功,2004年第3版成为全国用量最多的文论教材。文论界的著名学人中,南帆主编《文学理论(新读本)》(2002),王一川《文学理论》(2003),陶东风《文学理论基本问题》(2003),董学文《文学理论导论》(2004),阎嘉《文学理论基础》(2005),王先霈《文学理论批评术语汇释》(2006),鲁枢元、刘锋杰、姚鹤鸣《文学理论》(2006),欧阳友权《文学理论》(2006),杨春时《文艺理论新编》(2007)等,都有相当的理论影响,特别是南帆、王一川、陶东风的著作,不断再版和修订,后来,南帆出了《文艺理论十讲》(2018),王一川出了《文艺理论九讲》(2022)。从这些学人持续的努力中,可以看到对文论总名的选用正发生着大变化,而且,它们在内容上的不同也彰显出文学理论这一新词的巨大而有趣的张力。这时期最为标志性的有两点:一是2011年的学科目录只列一级学科,不标二级学科,文艺学学科的使用只是延用而已;二是作为教育部权威的马工程教材,在文论上是《文学理论》(2010),而非文艺学。

这一势头在21世纪的第二个十年继续着。表中可见,在2010—2023年的著作中,文学理论占了绝对优势。文艺学因教研室的名称不变,讲学科名称时沿用20世纪90年代的学科目录,仍称文艺学,其影响力在减弱,但还存在。与文艺学之名的著作减少相反,以文学概论之名的著作上升了,大学通识课(特别是理工科类大学)的课程名称多为文学概论。就讲课而言,概论比“学”和“理论”更合适。因此可以看到,凡在高校的学人,如童庆炳、杨春时、董学文、王一川等,在各种张力中,都既写文学理论,又写文艺学,还写文学概论,但细数和细想童庆炳在这三个方面的著作可知,文学理论是为自己思想写的,文艺学是为学科写的,文学概论是为课程写的。王一川除写了多版的“文学理论”外,还为中央电大的课程主编出版了两版《文学概论》(2006、2016)。

总体而言,改革开放后的文论演进,在三大名称的力场中互动:文艺学在20世纪90年代两版学科目录中正名,并依历史惯性而一直是教研室的机构之名;文学概论是不少教学单位的课程之名;文学理论则是在中国与世界互动和自身演进中,由新时代的多种特点共汇而来的新名,特别是以马工程的定名为标志,成为共识最多的文论总名。由此,中国文论的总名,其历史演进就是从民国时代的文学概论,到中华人民共和国早期的文艺学,到改革开放后的文学理论。

五 中国文论总名演进中的中外互动与理论重构

文学理论成为中国改革开放后文论的新名,从中外互动来讲,来自美国的文学理论。美国作为英语文论圈,本来以文学批评为总名,但战后美国成为西方主导,在文论上欲把世界上的主要文论,德俄的文学科学和由法国的比较文学扩展开来的比较文学、总体文学、民族文学,进行总结与提升,因此提出了“文学理论”这一总名。这在韦勒克和沃伦的《文学理论》第一章“定义和区分”中讲得很清楚。从基本概念来讲,还有很多问题需要厘清,如表2:

上表归为两点:第一,本来英德文论是审美第一,从而是自律型的文论,俄苏文论是政治第一,从而是他律的文论,但20世纪50年代以后,整个西方文论一方面还继续着审美和自律论,但更多新说开始走向文化关联与他律之论,从而有了对话的基础。在文论上,韦勒克的文论是自律第一的,卡勒文论则是他律第一的。第二,从理论结构上讲,俄德的文学科学包括三个部分,文学理论、文学史、文学批评。英语文论无论是以前的文学批评,还是提升后的文学理论,都只与德俄文学科学中的一个部分相对应。这是一个问题,但这一理论结构差异还没有充分展开,西方文论的整体就转到了以流派内容为主的文论模式,伊格尔顿的《文学理论导论》就是以20世纪西方文论各流派形成理论结构,并随着文论流派的不断涌出和展开,以各种流派为结构成为文学理论的主要内容。流派本身既有逻辑关联,又有历史先后,又与德俄文论中的文学史在根本点上有所契合。

严格来讲,美国文学理论的形成声势,是在欧洲特别是法国理论大举进入美国,使理论一词成为时髦后,于20世纪80年代才进入各大学课程之中并影响整个学界的。但是,文学理论乃新兴之名,还在与原有传统的对话之中,因此,美国文论的话语,呈现为三大总名:一是文学批评,显出传统的坚守,如洛奇(David Lodge)编《20世纪文学批评》(1972)、诺思(Joseph North)《文学批评》(2017)等;二是文学理论,高扬的新兴名号,其名著前已提及,不用赘举;三是批评理论,把新名旧号结合一体,如亚当斯(Hazard Adams)和塞尔(Leroy Searle)编《柏拉图以来的批评理论》(1971、1992、2005),格林(Keith Green)和里比汉(Jill LeBihan)《批评理论与实践教程》(2004)等。美国学人对文学批评、文学理论、批评理论的分用和混用,正如中国学人把文学概论、文艺学、文学理论的分用和混用一样,都是文论在历史演进中的正常现象。

美国的文学理论在英、德、法、俄文论的互动中,以一种世界的胸怀产生出来,中国的文学理论也是在与美国文论为主的世界文论的互动中产生出来的。强调这点甚为重要。虽然文学理论一词在民国时代和中华人民共和国早期就有,但改革开放后出现的文学理论,成为与之前有很大不同的新名与新义。这新名新义,一方面体现在改革开放以来名家,如童庆炳、杨春时、董学文、王一川、南帆、陶东风、周宪等,以此为名的论著的结构和内容中;另一方面这些结构和内容又或显或隐与英语文论为主的世界文论的互动、互渗、互换,特别是以中国现实需要而进行的重组。中国文论在改革开放以来与世界文论的互动,与英语文论的互动较为充分,但尚未全然熟知,如英语文论三名——文学理论、文学批评、批评理论——之间的关系和内蕴的理论个性、历史纠联、互动特点等内容,还不是完全明了。与俄国文论的互动有一定程度,但对俄国文学科学的演进逻辑,特别是苏联建立之前和解体之后的演进,以及俄国文论与更大的斯拉夫文论的关系,和作为斯拉夫心智的东正教思想与文论特色的关系,还有甚多空白。与德语文论的互动则相对落后,德语文学科学的名著,从开始的埃尔斯特《文学科学的原理》(1897—1911)到21世纪的诺伊豪斯《文学科学概论》(2003)都没有中译本,虽然近年来有较大改进,如耶辛(Benedikt Jeßing)和克南(Ralph Köhnen)《文学科学导论》(2007)已有中文版。而从诺伊豪斯和耶辛、克南著作的比较中,可知德语文学科学如何把文学史纳入其中,有不同的思路。由此深入到德国文学科学更系统的文献中,一种有特色而目前国人知之甚少的文论体系,会更清晰地呈现出来。

言归正传,当中国文论借助美国文论在统合世界的视野中拈出的“文学理论”,成为文论的总名,但尚未如英语文论那样,转出伊格尔顿型的以文论流派取代文论史而推出理论,是难以与德俄的文学科学对接的。从德俄文论看,文学理论只是文学科学的三部分或两部分中的一个部分。从而在全面的中西对话中,还有一个术语的转换工作。韦勒克鉴于德文与英文在“科学”一词词义上的本质差异,在面对德俄“文学科学”时,将之译为英语的literary scholarship(文学研究),使自己的“文学理论”超越了德俄的文学科学,也超越英语的文学批评,还要加上由法国而来的比较文学、民族文学、总体文学思想,成为具有世界主导性的“文学理论”。伊格尔顿用“文学理论”来统合世界文论,以全部西方的文学流派,包括法国结构主义和后结构主义等流派、德国的解释学和接受美学等流派、美国的后殖民主义和新历史主义等流派,作为基础,而使之成为具有世界性的文学理论。目前而论,中国的“文学理论”在自身与文艺学和文学概论的总名竞争中的理论胜出和历史代兴基本上已成定局,但在与世界文论互动中还有不少的艰难工作需要做。这里且先讲两个较为重要之点:

第一,中国审美他律关联的文论,面对西方由审美自律建立起来的文论,如何在本体论的层面上互动与对接。20世纪以来,西方在科学升级和哲学升级中,一直在进行着由审美自律向审美他律的转换,从而形成自律与他律的两种文论,就英语文论而言,韦勒克、沃伦《文学理论》、弗莱《批评的解剖》是自律型文论的代表,卡勒《文学理论》、伊格尔顿《文学理论导论》是他律型文论的典型。中国从古至今的强调文论与文化关联的他律型文论如何面对自律型文论,仍没有找到较好的方式。中国尚未出现自律性文论,透出中国对西方自律性文论及其思想基础(自古希腊以来的实体-区分-本质型思维方式)的理解,尚未达到透澈之悟。总之,文论的建构在具有民族特性的基础上,如何达到世界的普适性,对自律型文论与他律型文论的复杂关联的理解,是必要的,又需要跟世界文化,特别是英、德、法、俄文论进行系统的对话与互动。其实,中国古代文论,在关联之中本有审美自律的资源,中国古代文论,或可分四大部分:一是文之论,二是诗之论,三是小说论,四是戏曲论。在文之论中,主要强调“经国之大业”。在其他三论中,虽也讲与文化各方面的关联,但审美自律论也相当突出,且以诗论为例,严羽突出了“诗有别裁,非关书也;诗有别趣,非关理也”。叶燮进一步讲,诗歌之理、事、情,与逻辑上的理、事、情不同,是“不可明言之理,不可施见之事,不可径达之情,则幽渺以为理,想象以为事,惝恍以为情”。如何在古今中外的丰富对比中,把文学独立性的审美自律与文学关联性的审美他律,讲清楚,是中国文论走向世界普适性的重要方面。

第二,术语工作,文学理论在面对德俄的文学科学包括文学理论、文学史、文学批评三部分之时,如何将文学理论转为总名而能够如美国学人的智慧那样,作整体结构的转变而赋予“文学理论”以有逻辑支持的新义。这里除了借鉴英语文化的演进经验,中国文化自身的资源也是重要的一个方面。文学理论的“理论”在中文里,与西文的theory(理论),本有不同。西方的理论,来源于现象与本质的二元结构中区别于现象世界的本质概念,理论即建立在柏拉图的ιδεa(理念)基础上的“本质之是”(ιδεa),近代之后,是建立在黑格尔绝对理念(Absolute Idea)上的美的理念及其历史展开,德国的文学科学,从原理上也是要把文学理论构成的概念体系与文学史具体演进而来的概念体系结合。英语的文学批评,也是要从具体的批评中提炼出基本概念。总而言之,通过确定的概念性的定义,达到本质。而在中国文化中,是道理一体,道是不可言说的根本,理是对道的运行和具体体现的言说。理虽与道相连但不是道,虽与具体的现象相连,在现象之中,但又超越于现象,而把现象的具体性以及这具体性与道的关联性讲出来。因此,中国之理,是具体的现实之理和本体的道之理的统一。从道之理来讲中文的文学理论,它既与现实的文学现象相连,并成为现实的文学现象的总结,同时又知道现象的局限一面,而把具体的时代现象与本体的宇宙之道关联起来。这样,中文的文学理论,是对现在多元性和统一性的全球化文学现象的总结,同时知晓全球化作为人类历史一个阶段必有的局限性和遮蔽性,而要从人类的整体之道和宇宙的整体之道去思考当下的文学之理。中文里的文学理论,是胸怀宇宙整体之道而进入到中国文论和世界文论的现实中所讲的文学之理,其文学理论是原则性和灵活性的统一,历史性与现实性的统一,独创性与对话性的统一。中国改革开放之后发展起来的“文学理论”,作为文论的总名,是可以加以更深的解说,以更好地面对中国的文学现实,对话世界的各种文论,不断进行发展的。

注释和参考文献从略。