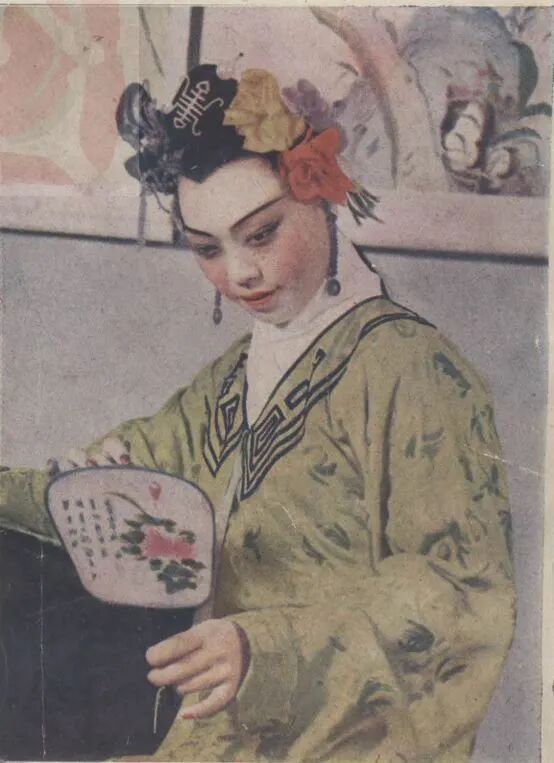

抗战时期电影《木兰从军》中的花木兰(陈云裳饰)

摘 要: 较之于此前的历史题材戏剧或戏曲,抗战时期的历史剧是一种由20世纪的“新史学”规定其历史属性的“新历史剧”。这种“新历史剧”以世界历史意识为重要特点,在探讨过去中思考未来,通过重述古代故事来回应现代世界形势:首先,庚子史剧回应了西方中心论和文明等级论的世界历史叙事,批判西方以普遍文明话语掩盖侵略事实的虚伪;其次,南明史剧将重点从“夷夏之辨”转化为“礼失求诸野”,以人民而非皇权作为文明正统的承担者;最后,面对世界范围内的“战国重演”,在以纵横家思想维持国际均势和效仿秦国以力争强两条道路之外,郭沫若看到“战国重演”的本质是“奴隶制重演”,并从儒家思想如何推动生产关系变革而使奴隶制消亡的战国历史中,将“把人当成人”的仁义思想视为现代世界消灭新“奴隶制”、走出“战国”局面的希望所在。

在抗战时期的中国,历史剧的创作蔚为大观。郭沫若的战国史剧、阿英的南明史剧、姚克和杨村彬的清宫史剧等,都曾引起轰动。抗战时期历史剧的成就之高、影响之大,使其往往成为一个不言自明的、独立性很强的研究对象。但事实上,抗战时期历史剧中的两个基本问题,即历史剧与现实的关系、历史真实与艺术真实的权重,都并非彼时出现的新问题,而是自20世纪初以来就伴随着不休的争论。研究抗战时期的历史剧不能只从抗战谈起,而应将其视为近现代各种文化、历史、政治思潮的交汇点。

本文尝试将抗战时期的历史剧放置在近现代中国的整体语境中予以阐释。一方面,考察20世纪上半叶的三次史学革命对历史剧的影响。“新史学”关于旧史是不是历史的讨论,与抗战时期关于旧剧是不是历史剧的讨论遥相呼应,提示着20世纪中国历史剧的文类本质:这是一种作为“新史学”之结果的“新历史剧”,其历史属性由20世纪的各种“新史学”所规定,而抗战时期正是这种“新历史剧”观念的定型期。另一方面,在考察抗战时期历史剧的现实关怀时,不仅关注它们如何凝聚民族国家意识,更重视它们如何回应现代世界历史的形成与扩张。18、19世纪以来,欧洲的多种世界历史观念均不重视中国。有感于此,有识之士希望通过对中国历史的研讨和阐释,确定中国在世界历史进程中的具体位置,以此探究未来方向。抗战时期的历史剧既有对西方中心论和文明等级论的反驳,又有对古代中国夷夏观念的调整,还有对晚清以来调用春秋战国思想来理解世界局势这一思想路径的回应与延展。抗战时期的历史剧通过重述古代故事来回应现代世界形势,正是现代中国知识人的世界历史意识的重要载体。因此,以世界历史意识为线索,本文尝试梳理抗战时期历史剧的发展脉络,并对庚子史剧、南明史剧、春秋史剧、战国史剧等题材的意义进行重新阐释。

一、“新史学”与“新历史剧”

王汎森曾总结,近现代的中国史学有三次革命:一是梁启超的《新史学》,重心是“什么是历史”;二是胡适的整理国故和傅斯年的相关工作,重心是“如何研究历史”;三是马克思主义史学的勃兴,重心是“怎样解释历史”[1]。三次史学革命分别发生于晚清、20世纪20年代、20世纪30—40年代,但前一次史学革命的影响不是随着下一次革命的兴起而终结,而是在人们脑海中留下漫长的投影。可以说,20世纪中国历史剧的发展变化与三次史学革命的成果有着直接关系,而在抗战时期的历史剧中,同时叠印着三次史学革命的影响。

梁启超《新史学》

第一次史学革命强调以历史塑造民族精神。梁启超强调要写作关于国家和群体的历史,让历史成为“爱国心之源泉”[2]。在晚清至“五四”,戏剧成为民族动员的重要工具。柳亚子将戏剧称为“梨园革命军”[3]。陈独秀在1904年的《论戏曲》中指出,戏曲改良的第一要义是“把我们中国古时荆轲、聂政、张良、南霁云、岳飞、文天祥、陆秀夫、方孝孺、王阳明、史可法、袁崇焕、黄道周、李定国、瞿式耜等,这班大英雄的事迹,排出新戏”[4]。南社成员在考索南明史事的基础上,写作了大量具有革命动员性质的戏曲。相关影响持续到抗战:抗战时期阿英关于南明史剧的写作计划,便与南社成员王蕴章的《碧血花传奇》和洪炳文的《悬岙猿》有关;晚清著名“改良新戏”《明末遗恨》在20世纪30年代又衍生出多种戏剧、戏曲、电影改编,如徐《费宫人》、田汉《明末遗恨》《杀宫》、阿英《碧血花》、李萍倩《费贞娥刺虎》等。

抗战时期阿英的历史剧《碧血花》上演时常以《明末遗恨》为名

第二次史学革命的核心是实证。实证与疑古伴生,既怀疑中国古代历史记录的可靠性,也由此为历史剧创作提供了虚构的合法性:既然古史有误,那么史剧便可大胆创新。可以说,20世纪历史剧创作中绵延不绝的关于历史真实与艺术真实的讨论,其前提即为实证和疑古的纠缠:20世纪史学以实证为基础,于是历史剧必须要坚守历史真实;但疑古又导致不信任古史书写,由此强调以艺术抵达更高真实。如陈白尘所言,“翻案法”是1927年前后“历史剧创作上最风行的方法”。时人认为:“横竖中国没有一部可靠的历史,你们历史家可以将历史歪曲,文学家难道不可以再扭直么?”[5]郭沫若《三个叛逆的女性》(尤其是其中的《卓文君》《王昭君》)、欧阳予倩《杨贵妃》《潘金莲》,都是此时翻案史剧的代表。翻案史剧的目的是借古喻今,但在实证观念的影响下,这些剧作算不算历史剧成了问题,其故事、语言、布景屡遭质疑。向培良提出,由于中国历史“只有一些极不完全的纪录”,所以历史剧创作很困难。他认为,真正的历史剧应有符合实际的陈设和“正确的历史环境”[6],并批评郭沫若《三个叛逆的女性》、顾一樵《荆轲》和《项羽》等剧作并非真正的历史剧。顾仲彝也批评郭沫若历史剧的语言,认为他将“二十世纪社会学家在民众前的演说词”放在了王昭君口中[7]。

许多抗战时期的历史剧作家曾在20世纪20年代写作翻案史剧,并都在后来发生转变。1942年,欧阳予倩认为《杨贵妃》中的“翻案”是失败的[8]。1943年的陈白尘也反思早年的《虞姬》和未发表的《马嵬坡》等作品中“借尸还魂”(即借古喻今)的做法[9]。抗战时期的郭沫若更反复强调如何考订剧中史料、礼仪与器物。这些曾经的“翻案史剧”作家,在抗战时期的历史剧中都更重视史实层面的可靠性,这体现出第二次史学革命的持久影响。

第一、二次史学革命,看起来倾向不同,却有一个共同结论:认定旧史非史,由此提倡写作新史。梁启超在《新史学》中提出“二十四史非史也”,因他认为旧史的“历史观”不正确,如知有朝廷而不知有国家、知有个人而不知有群体、知有事实而不知有理想等[10]。顾颉刚提出古史的史实不可靠,由“层累”造成,更像神话传说而非历史[11],这是旧史非史的另一说法。20世纪上半叶的史学家从史观和史实两方面认为旧史非史,提出需要写作新史。有意思的是,当抗战时期的历史剧作家讨论旧剧是不是历史剧的问题时,他们也从史观和史实两方面认定大部分旧剧不是历史剧,提出需要创作真正的历史剧——他们理想中的这种历史剧,不同于讲述历史题材的旧剧,可称为“新历史剧”。

1940年,国民政府教育部编选的《平剧选第一辑提要》提出,平剧取材于“史乘说部”和“民间故事”,“剧情源流,大半可考”[12]。这种说法暗示旧剧具有历史属性,被认为有着将全体旧剧与进步的历史剧加以混同的危险。由此,关于旧剧是不是历史剧的讨论拉开帷幕。

当年6月,焦菊隐发文提出,“事实上旧剧剧本没有一篇是历史的,服装没有一件有时代性的,动作没有一处是写实的”,并将旧剧视为“通俗小说剧”而非历史剧[13]。在同年发表的另一篇文章中,他也表示,中国旧剧不是历史剧,因为题材不是“历史直接源流下来的”,而是“大多采于神话、传说、传奇和通俗小说”,是民众“理想的拟现、痛苦的抒泄、自慰与寄托的表征”[14]。焦菊隐因旧剧采于神话传说、不合史实而认为旧剧非历史剧。他的内在逻辑与论证方式,类似于顾颉刚对于中国古史的质疑。

关于旧剧是不是历史剧的争论,大都聚焦于旧剧中到底含有多少史实,但也有人提出,史实由史观所决定。1940年底,黄芝冈在《中国戏是不是历史剧》一文中提出,正史经过了当时史家的“净化”,含有神话、传说、故事成分,而稗史和通俗小说中可能有真正的史实。他表示,历史剧必须有客观性,但判断是否客观并不能以史书记载为标准,而是“当依剧作者的史观为断”[15]。在这里,史观决定着剧作家辨别史实的能力,也被视为判断旧剧是不是历史剧的标准。作为早期“左联”成员的黄芝冈在该文中已提到唯物、唯心史观之别,他以史观为第一要义的做法,显然不仅是第一次史学革命的遗留结果,也体现出当时已成气候的马克思主义史学(第三次史学革命)的影响。

王汎森所提出的三次史学革命,后来都被归为广义上的20世纪“新史学”[16]。从旧史是不是历史到旧剧是不是历史剧,历史学与历史剧领域的两个命题相互呼应,既折射出“新史学”在历史剧中的深远影响,也提示着20世纪中国的历史剧这一文类的本质:历史剧与旧剧之别,不在于采用话剧还是戏曲;历史剧的所指,也不包括所有古代题材的话剧或新编戏曲;20世纪的中国历史剧受到各种“新史学”影响,其历史属性由“新史学”所规定,包含着历史真实性和史观正确性双重标准。它更准确的命名应该是“新历史剧”,而这一观念的定型正是在抗战时期。1942年,长期讨论左翼戏剧的理论家周钢鸣在《关于历史剧的创作问题》一文中提出,历史剧“属于新的历史观的思想范畴的艺术,所以我们称它为历史剧”,旧剧“属于旧的封建观念历史观的思想范畴的艺术,所以我们不能称它为历史剧”;“旧剧是服从旧的历史观念,而新历史剧是批判旧的历史观念”。他还在该文中明确使用了“新历史剧”的表述[17]。当然,在当时的语境中,大多数人不一定直接采用“新历史剧”一语,却会以“近年来的历史剧”“今天的历史剧”“历史剧的新道路”等说法来表达这种对于“新历史剧”之“新”的朦胧感觉。可以说,正因为20世纪的“新史学”要重述古史,才有20世纪的“新历史剧”重新讲述古史的艺术实践;而抗战时期历史剧热潮的出现,不仅与全民动员、回避审查等因素有关,更与此时“新史学”的发展有着深层关联。

二、多种世界历史观念中的中国

梁启超《新史学》提出旧史非史的原因,不仅在于旧史不知有国家和群体,更在于其缺乏世界历史与普遍历史意识。这两个层面受到20世纪上半叶的史学家的共同关注,也是抗战时期的“新历史剧”的重点。不过,在抗战时期的历史剧中,民族国家意识显露于表层,世界历史意识隐藏于深层,因此,相关前人研究往往只谈前者而不谈后者。但事实上,正是在对于世界历史格局与走势形成初步认识之时,中国作为现代民族国家的自觉才逐渐生成。现代民族国家意识与世界历史意识伴生,两者不能分开来谈,在历史学和历史剧中均是如此。

梁启超在《新史学》中表示,中国前代史家没有“历史哲学”,一是只知“局部之史”而不知“有人类以来全体之史”;二是没有建立史学与地理学、人类学、言语学、政治学等其他学科之间的关系[18]。第一点提到的“全体之史”,对应的正是欧洲18、19世纪的普遍历史或世界历史观念。作为基督教的救赎历史观念的变体,面对18、19世纪现代性的世界扩张,维柯、伏尔泰、赫尔德、席勒、康德、黑格尔等西方思想家均提出:历史是一个普遍的、整体的、世界性的进程。这种观点被称为“普遍历史”或“世界历史”。在论证普遍历史或世界历史的不同阶段的过程中,一种论证方式便是通过地理学和人类学的方法来分辨民族特点,进而推定该民族所处的历史阶段和文明发展阶段,这便是梁启超所谈的第二点。接下来,梁启超又提出了“历史的”和“世界史的”两个概念。“不能自结者,为非历史的”将会“排于人”;“能自结者,为历史的”,可以“排人”,进而登上“世界历史之舞台”。其中,“历史的人种”有“世界史的”与“非世界史的”之别,前者能够“使全世界之人类受其影响”[19]。梁启超暗示,“新史学”是为了让中国人成为“世界史的人种”,而以二十四史为代表的旧史学无法达到这个目的。

梁启超强调民族“自结”和“排人”的重要性,其世界历史观念是从民族国家的形成和激烈竞争的角度来理解世界的总体状况。这一点被认为受到了19世纪欧洲历史学家兰克的影响[20]。在世界历史以何种方式展开这一问题上,兰克强调要通过民族国家的互相厮杀争斗形成一些具有较量与抗衡之势的“大国”[21]。但在兰克之外,关于世界历史进程,还有其他多种叙事方式,而且都在20世纪上半叶被密集介绍到中国。比如,黑格尔的历史哲学便是一种通过绝对精神的演进来描述世界历史进程的叙事方式。1936年,商务印书馆出版了王造时、谢诒徵翻译的黑格尔《历史哲学》,这一译本的影响力持续至今。再比如,马克思的社会形态演进论也是一种世界历史的叙事方式[22],而这正是20世纪30年代前后中国社会性质和社会史论战的核心。

在欧洲18、19世纪的各种世界历史观念中,中国的位置都颇为尴尬。黑格尔的历史哲学中,东方国家处于历史的开端和幼年时期;兰克的《世界史》则只字未提中国。这引起了当时中国知识人的注意。其中最关键的人物是兼具史学家和历史剧作家身份的郭沫若。1929年,郭沫若在《中国古代社会研究》的《自序》中提出,在当时,“世界文化史的关于中国方面的纪载,正还是一片白纸。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》上没有一句说到中国社会的范围”。对此,郭沫若没有如梁启超那样理解为中国尚未登上“世界历史之舞台”,而是认为,这只因外国学者“对于东方情形不甚明瞭”。郭沫若提出,“中国人是应该自己起来,写满这半部世界文化史上的白页”,而《中国古代社会研究》正致力于成为“恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》的续篇”[23],讲清楚世界历史与中国历史的关系,为当时的中国在世界历史进程中进行定位。与之对应,同为历史剧,郭沫若抗战时期创作或修改的《屈原》《棠棣之花》,较之20世纪20年代创作的《湘累》《三个叛逆的女性》,格外加强了对社会环境的描写,既通过对器物、礼仪的描写来呈现先秦社会发展状况,更通过呈现战国时期各国的博弈关系来隐喻世界局势。

郭沫若《中国古代社会研究》,人民出版社1954年版

20世纪30年代前后的社会性质和社会史论战围绕着中国奴隶社会与封建社会的分期、如何理解亚细亚生产方式等问题展开,既要认识中国自身历史,更要在此前西方各种世界历史的叙事方式中为中国定位。在世界历史是一个总体进程这一前提下,确定中国在世界历史中的具体位置,这既需要对于历史的厘清,更关乎未来的道路方向。世界历史意识意味着:未来与过去是一个整体,对未来道路的构想要通过对过去之事的探讨才能发现。正因此,在抗战的危急关头,研讨过去之事的历史学成为热门学科;也正因此,抗战时期的历史剧创作绝不是为了应对审查甚至逃避现实的权宜之计[24],而是通过讲述过去而揭示未来的一种“未来学”。

在抗战时期,具有世界历史意识的,除了以郭沫若为代表的马克思主义史学家,还有以陈铨、雷海宗、林同济等人为代表的“战国策派”。1940年,雷海宗提出,中国史学近年受“实验主义”影响,中国秦汉以下两千年中也“始终没有一本历史的作品”。雷海宗认为大多数中国史家史著缺乏“历史警觉性”,却肯定了能使读者“对于春秋时代整个的国际局面以及少数大国的内部状态都能一目了然”的《左传》。所谓“历史警觉性”,指向的正是一种超越繁琐考证、把握世界历史中各个国家的相互关系与总体走向的历史意识[25]。同年,林同济也批判以胡适《中国哲学史大纲》和《说儒》为代表的“经验实事”时代和经验主义方法,提出中国学术未来应进入“文化摄相”或“文化综合时代”,关注“综合”“全体”和“世界大势”。在他看来,即便是“国家至上,民族至上”的口号,也是“一种世界时代精神的回音”[26]。战国策派和郭沫若都关心中国在世界历史中的位置,却分别将强力意志与仁爱思想视为世界历史的主导精神。这一点出于他们对现实秩序与未来走向的不同判断,也使他们对历史上的战国时代有不同理解。郭沫若在抗战时期对于先秦史的研究,以及1941—1942年关于战国史剧的集中写作,正是对这一问题的回应。

总之,世界历史的格局、走向和主导精神,构成20世纪上半叶中国知识人的共同关怀。世界历史意识包含两个层面:一是同时代不同民族国家之间的竞争,二是在这种竞争中所决定的世界未来发展方向。随着抗战爆发,中国人深切体会到世界历史进程所造成的结果,也在探寻着中国和世界的未来方向,而抗战时期的历史剧则成为相关思考的载体。不过,在将中国古代故事与现代世界形势对接时,抗战时期的历史剧需要展开复杂的转换处理。这不是通过让古代人喊几句现代政治口号就能完成的——20世纪的历史剧在这一点上有大量的失败案例。这需要细致的比较、研究与对接,抗战时期历史剧中那些在当时受欢迎、在后来成为经典的剧作,都实现了这一点。

三、庚子史剧与文明等级论的话语重构

世界历史是普遍的世界性进程,意味着先前局限于地域或民族的历史被普遍的世界交往取代。但这种普遍性不是抽象的。那种以欧洲为中心的世界历史观念要求将欧洲历史扩张为世界历史,于是形成了不同地域、人群之间的支配-从属关系,正如《共产党宣言》所表述的,“使农村从属于城市”,“使未开化和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方”[27]。以欧洲为中心的世界历史观念与文明等级论、西方国家的扩张互为表里。当近现代中国被卷入“世界历史之舞台”时,支配-从属关系是这一“舞台”的基本逻辑。在对这种西方与东方、所谓“文明”与“野蛮”之间的支配-从属关系的反思中,诞生了抗战时期历史剧的第一个高潮。

抗战初期,历史剧并不兴盛,到1936年才出现了真正有影响力的作品:讲述庚子年(1900)八国联军侵华的历史剧。1936年,夏衍《赛金花》上演后引发轰动,“连续了二十二场的满座”,使历史剧创作被视为左翼话剧的重要道路[28]。1937年,熊佛西出版同名剧本《赛金花》。夏衍表示,写作《赛金花》,是因为时局让人想起“庚子战后的情景”[29];熊佛西亦表示,“眼看第二次庚子事变要在北平重演”,便开始写《赛金花》[30]。30年代中期“庚子史剧”的写作,本质是在“二战”时期回望“一战”及其前夕故事,也就是说,在世界历史的竞争进一步加剧之时,重新回望中国被卷入世界历史的时刻。

在两部庚子史剧中,赛金花的主要行为之一,是在德国驻华公使克林德被打死后,劝说克林德夫人放弃向慈禧复仇并接受立牌坊。德国入侵中国、克林德夫人要求复仇的借口,是一种认定西方“文明”而中国“野蛮”的文明等级论。夏衍的《赛金花》直接写到这一点。剧中,瓦德西和克林德夫人认为德国和白种人“文明”而中国“野蛮”,但赛金花指出,德军在不停地杀人放火,忍不住反讽:“我在欧洲的时候,还以为白种人的军队是有礼貌有军纪的!”德国军官汉纳根则脱口而出:“这是战争!这是殖民地的战争啊。”[31]该情节暴露出,“一战”前后西方国家所使用的文明等级论不过是对于殖民战争的虚伪掩饰。文明等级论的话语基础,是将自身利益的特殊性伪装成普遍性。夏衍的《赛金花》也对此进行了批判:克林德夫人号称让慈禧“偿命”,德国军队假意要为克林德讨还“公道”——“公道”看似是普遍的,其实是为德国索取特殊化利益的托辞。

对于20世纪30年代中期的中国人而言,克林德事件的现实意味在庚子故事之外还有后续转折。“一战”结束后,德国战败,中国成了战胜国,克林德牌坊被改为公理战胜牌坊。尽管“公理”曾经成为德国的侵略理由,但在“一战”结束初期,刚被卷入世界历史的中国人还是信任以普遍“公理”面貌出现的国际秩序,怀有天真的大同理想。巴黎和会的结果暴露出,“公理”只是西方列强的“公理”,中国依然被排除在所谓的普遍世界秩序之外。受巴黎和会刺激,中国知识分子的世界主义理想破灭,民族国家意识高涨[32]。在“二战”时期重新回望“一战”前后列强如何借助文明等级话语侵略中国的故事,具有特殊意义。在古代中国的天下秩序中,日本原被视为“蛮夷”。从晚清开始,日本反过来因技术、制度的现代化而被视为“文明”的代表。在此基础上,日本为帝国主义侵略战争披上了东西方文明竞争的外衣,进而试图将整个东亚地区收编到以日本为首的文明体系之中。日本将侵略与殖民说成东亚文明的“共荣”,那么,中国的反抗也必须首先揭露这一行为的本质。此时重述赛金花的故事,对于提醒人们警惕“公理”“文明”等普遍性话语中潜藏的危险,具有重要意义。

值得注意的是,抗战时期的历史剧以狭义的庚子史剧始,以广义的庚子史剧终。所谓“广义的庚子史剧”,指的是20世纪40年代讲述光绪和珍妃故事的剧作,如姚克的《清宫怨》、杨村彬的《光绪亲政记》和《光绪变政记》。这三部剧作一般被归为清宫史剧,但因其主要讲述1898—1900年的故事,涉及戊戌变法、八国联军侵华、慈禧光绪逃走、珍妃之死等,所以可被归为广义的庚子史剧。无论是广义还是狭义的庚子史剧,其实都通过讲述弱女子(赛金花、珍妃)与强权者之间的故事,构成一种第三世界国家在强国环伺中挣扎求生的民族寓言。然而,40年代的清宫史剧在讲述维新派和顽固派的斗争时,将是否接受西方思想和器物作为臧否标准,也就潜在地将西方视为文明的标准。可以说,较之夏衍的《赛金花》,40年代的清宫史剧反而缺少了对于西方侵略者所使用的“文明”话语的批判眼光。

四、从“抗倭”到南明:“夷夏之辨”与“礼失求诸野”

文明与野蛮之别,不仅存在于西方的世界历史理论中,也涉及中国儒家思想中的“夷夏之辨”。“夷夏之辨”将持守儒家礼仪文化的中原王朝视为具有正统性的“夏”,将“夏”之外、在血缘和地缘上具有差异性的族群称为“夷”。不过,古代的“夏”与作为一个民族国家整体的现代中国有很大差别。抗战时期的知识人普遍强调中华民族内部各族群的紧密团结关系。因此,抗战时期历史剧在借古代故事鼓舞抗战时,既要调用“夷夏之辨”的历史记忆,又要做出关键调整。

抗战时期历史剧通过重新阐释古代中国的“夷夏故事”来回应世界历史中的中外关系问题,呈现出三个值得关注的特点。

第一,将花木兰故事的背景改为大一统的隋唐时期。《木兰诗》为北朝民歌,具有少数民族色彩,但1939—1943年的多部相关作品,如卜万苍导演的电影《木兰从军》、周贻白话剧《花木兰》、赵清阁话剧《花木兰从军》、欧阳予倩桂剧《木兰从军》,均将木兰从军的背景设定在隋唐时期。由此,木兰从军的意义便不仅是尽孝,更是维护统一。

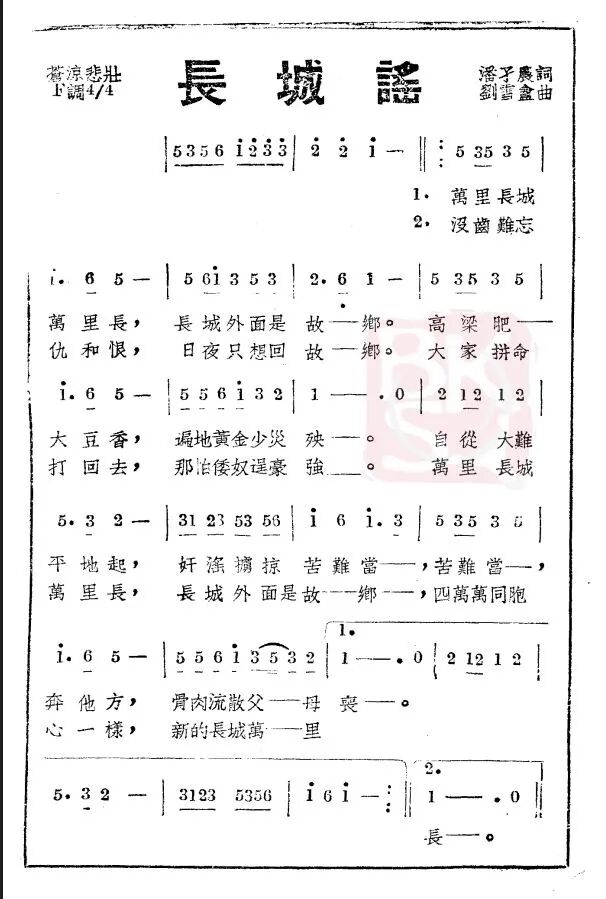

第二,抗战时期历史剧不爱写“抗倭”故事。虽然抗战时期常以“倭”称日本侵略者,如《长城谣》中的“那怕倭奴逞豪强”[33],但除了田汉《新会缘桥》《新儿女英雄传》等之外,抗战时期历史剧很少直接讲述中国古代的抗倭故事,甚至比拟“抗倭”的做法还被视为不妥。1942年,欧阳予倩提出,“可以拿明代倭寇侵华的史实来暗示今日的现实,但明代的倭寇究竟与现代的日本帝国主义有本质上的不同。我们最多只能拿当时中国民族与倭寇斗争的情形,来鼓起今日的抗战情绪”[34]。邵荃麟也回应指出,有人想通过写明末抗倭历史剧来表达抗日主题,“如果一定要把明末的倭寇来比现在的日本帝国主义,这反而会教观众把我们敌人看成太单纯,把现在法西斯蒂更百倍毒辣的本质忽视了”[35]。

《长城谣》

为何抗战时期历史剧很少写“抗倭”?政治审查是原因之一。历史剧主要盛行于沦陷前后的上海和“大后方”。上海“孤岛”时期和沦陷后的戏剧演出受到严格审查,具有明确抗日色彩的“抗倭”故事很难过关。但更关键的原因在于,正如欧阳予倩和邵荃麟所言,历史上的“倭寇”确实不同于20世纪的日本帝国主义,抗日战争也无法与历史上的“抗倭”等同。帝国主义是现代民族国家向外扩张的产物,日本的侵华战争与中国的抗日战争采用现代的总体战形式,以全体国力作为战争基础。相比之下,以散兵游勇的海盗身份侵扰明朝边境、并不深入内地作战的“倭寇”,其危险性无法与20世纪的日本帝国主义相比。抗战时期历史剧很少写“抗倭”,正是新的世界历史意识的体现。

第三,相比之下,抗战时期历史剧格外爱写南明。南明史剧集中涌现于20世纪30年代中后期至40年代初,如欧阳予倩《桃花扇》、阿英《碧血花》《海国英雄》《杨娥传》、蒋旂《陈圆圆》、周贻白《李香君》等。在抗战时期的南明史剧中,清军行为粗野夸张,常被称为“鞑子”(1949年后的修改版中,大多改为更中性的表达),显然被放置在“夷夏之辨”中“夷”的位置。视清为“夷”,是晚明以来汉人士林的一贯表述。但抗战时期历史剧的区别在于,通过讲述南明而非崇祯故事,没有将与清军对抗的南明朝廷视为具有正统性的“夏”,反而质疑南明朝廷的合法性,将底层抵抗者视为文明的希望所在,从而将明清之际以族群意识为基础的“夷夏之辨”转化为统治者与被统治者之间的“礼失求诸野”。

这种转化,体现为抗战时期南明史剧中两种共通设定。首先,南明与清军的对峙多被处理为戏剧背景,而真正的冲突发生于腐败无能的南明朝廷和爱国心切的普通民众之间。这些剧本没有将南明朝廷视为正统,反而频繁质疑其合法性。如,周贻白在《李香君》序中点出,福王台词中的“孤是个皇帝”,表明其“僭窃”性质[36]。焦菊隐导演欧阳予倩的《桃花扇》时,以“丑”扮演福王[37],也表现出同样的态度。再如,阿英的《杨娥传》中,当大学士文安之说“圣上是当今大明皇帝”,杨娥的弟弟和丈夫表示,民兵弟兄们看不起永历帝,因为永历帝“只是替他姓朱的打算,不是真为老百姓着想”,“圣上把天下弄到这样,弄得老百姓们没有办法,只有自己起来打吴三桂,打鞑子兵,你叫他们对圣上怎么会看得起呢”[38]?这些表述都区分了皇帝的“私家”与百姓的“天下一家”[39]。《杨娥传》尤其强调民兵的重要性,揭示出百姓参与战争的自发性质。这种自发性战斗不是为了维护皇权,而是为了自身生存、保家卫国。

周贻白《李香君》中的李香君(唐若青饰)

阿英:《杨娥传》,晨光出版公司1950年版

其次,这些剧作普遍书写了庙堂士林之内的儒家文教传统的失效。在剧中,当官员和士人纷纷变节之际,“在野”的女性和底层民众(如李香君、郑妥娘、葛嫩娘、杨娥、马金子、民兵)却更为坚定与忠诚。他们的坚定性,既出自天性、道德与良心,更因他们以别的方式知晓并传承家国大义。如阿英的《碧血花》强调葛嫩娘的剑法受自家学,其父是战时牺牲的武官;周贻白的《李香君》强调李香君出身“好人家”,“念过几句书”,不曾忘记“做人的道理”[40];蒋旂的《陈圆圆》也提到陈圆圆“从小也是知书识字的,知道好男应当为国尽忠,烈女应当为夫殉节”[41]。当礼义在庙堂士林之内沦丧,却因早已化入民间而得以维持、滋长。翦伯赞在20世纪40年代对南明也有类似感叹:“孤臣孽子不出于世禄之家,儒者之林,而出于‘盗贼、流寇’与草野下士也。”[42]事实上,中国古代强调礼别夷夏:夷夏之分不是僵化不变的,只要以礼化之,“夷”亦可变为“夏”。如在《论语》中,“子欲居九夷”,但并不觉“陋”,因“君子居之,何陋之有”。朱熹对此注解“君子所居则化”[43]。反观南明史剧会发现:在剧中,南明朝廷因腐朽无能而无法承载“夏”的正统性,只是家天下的专制象征,而底层民众和女性等人群因坚守家国大义而成为文明正统的担纲者,由此呈现出“礼失求诸野”的意义。以庙堂士林之外的底层民众和女性为主体的抗清斗争,不是维护传统的“夷夏之辨”,而是被压迫者解放自身的战斗,是现代意义上的民族解放战争前史。

五、世界历史的未来方向:纵横、强力还是仁义?

晚清以降,中国人在理解世界局势时,所调用的历史记忆不仅有“夷夏之辨”,还有春秋战国。徐继畬称“欧罗巴情势,颇类战国”;王韬认为世界诸国“似乎春秋时之列国”;冯桂芬批评魏源“以战国视诸夷”,但也表示“今海外诸夷,一春秋列国也”。因世界局势“颇类战国”,许多人将希望寄托于纵横家思想,认为中国应该通过各国之间合纵或连横式的斡旋,在世界秩序中获得稳定位置[44]。如1892年春,李鸿章为上海格致书院课艺出题“德、奥、义合纵,俄、法连横论”[45];再如晚清的“以夷制夷”主张、康有为的均势思想,也是纵横家思想的体现。就国际秩序而言,17世纪的威斯特伐利亚体系强调维持各国力量均衡,19世纪的维也纳体系强调欧洲大国的协调,确实近似合纵、连横思想[46]。当然,晚清时期的中国难以成为欧洲列强主导的世界秩序中的能动主体,只能成为被协调、瓜分的利益对象。这也反映出晚清这类纵横家思想的简单之处。

这种以春秋战国来比喻世界格局的做法,一直持续到抗战时期。20世纪40年代的战国策派是典型例子。不过,战国策派成员中,虽然何永佶仍提出“纵横连合”[47],但主力林同济、雷海宗很少提到纵横家思想,甚至,雷海宗认为张仪等战国游说之士“文弱无耻”[48],林同济也认为苏秦、张仪只是“演讲”和“诡辩”[49]。林同济和雷海宗认定,当时的世界不再能以纵横术维持均势,而是形成强国之间、强国对弱国的歼灭局面,因此要奋力争强。1940年林同济发表的《战国时代的重演》和1941年雷海宗发表的《中外的春秋时代》都表达了同样的观点:春秋时代的战争是为了维持国际“均势”,战国时代的战争则力求彻底“歼灭”。林同济以当时侵略者对中国、捷克、波兰等国的侵吞为例,指出在这个“人类第一次真正的‘世界史’”时期,只有战国式的歼灭战而没有春秋式的取胜战。他尤其强调,“一战”之后国人“高歌‘公理战胜’”,只不过是一种“安详古梦”[50]。雷海宗也指出,“中国由吴越战争到商鞅变法,欧西由法国革命到第一次大战,还略微保留一点春秋时代的余味”,然而,“惨酷的、无情的、歼灭战、闪电战、不宣而战的战争,灭国有如摘瓜的战争,坑降卒四十万的战争,马其诺防军前部被虏的战争,就突然间出现于彷徨无措的人类之前了”[51]。雷海宗把1940年法国马奇诺防线的失陷与战国时期的长平之战并举。世界各国之间紧张残酷且具有吞并性质的战争使战国策派明确提出,“二战”时期的世界格局不像春秋时期,更像“战国重演”。

战国策派固然批评张仪和苏秦,但也内在地接受了纵横家的权谋诈伪思想。不过,他们更强调要以“力”和“战”的态度加入世界历史的残酷竞争。如林同济《力!》、陶云逵《力人——一个人格型的讨论》等文章,都表达了对强力精神的推崇。战国策派推崇强力,表面上强调尼采影响,但暗中将之比喻为战国时代的秦国精神。林同济在强调“全体战”时特别指出,德国、意大利都是“秦之续”,其政策“就仿佛商鞅废井田、改税法、抑贵族、明赏罚,目的要把秦国彻底地变成个道地的战国时代的国家”[52]。在肯定强力的同时,战国策派也批判传统的“道德头脑”与“德感主义”[53],尤其指出,在秦汉以后,士大夫变为文弱、虚伪、缺乏武德的“伪君子”[54],礼义精神也变为“柔道的人格型”[55]。在战国策派看来,西周至春秋的儒家思想有可取之处,而在战国之后尤其是秦汉以后,儒家思想阻碍了强力精神的发展。

这里首先延伸出的问题是,抗战时期的中国究竟更像春秋还是战国?对于抗战时期历史剧而言,这涉及选择何种题材。很少有人提及,在抗战初期,出现了一大批以春秋尤其是吴越争霸为题材的历史剧[56],这与彼时蒋介石多次引用“卧薪尝胆”典故有关。1932年,林卜琳的“历史歌剧”《X光线里的西施》出版。苏雪林赞扬该剧对人物服装有精到研究,“将来要写历史剧的人,均须以此书作为参考”[57]。1933年,熊佛西有三幕剧《卧薪尝胆》、杨晦出版《楚灵王》。1934年,林文铮出版《西施》,杨晦发表《伍子胥》。1935年,舜卿发表《西施》,陈大悲发表并排演《西施》。1936年,顾一樵和顾青海出版《西施及其他》话剧集,其中收录四幕剧《西施》。1937年,朱双云演出汉剧《卧薪尝胆》,熊佛西修改1933年的《卧薪尝胆》,更名“吴越春秋”,并得到政府奖励,称“其意识适合时代之需要”[58]。1938年,《吴越春秋》由杨村彬导演,在重庆演出。但接下来,在如火如荼的历史剧创作中,春秋故事几乎消失。只有1941年发表了聂绀弩的短剧《范蠡与西施》,讲的也只是范蠡和西施的幽会,与吴越战争大背景毫无关系。春秋题材在1944年才重新出现,该年有孙家琇的四幕剧《复国》(又名“吴越春秋”)。不过,这个故事不再将重点放在吴越战争,而是以范蠡和西施的爱情为主线。1940年后,随着世界局势演变,“战国重演”成为时代共识,而“卧薪尝胆”话语所暗含的忍让之意无法有效回应危机。抗战时期历史剧的重点随之从春秋转向战国,并由此诞生了历史剧最高峰——郭沫若的战国史剧《棠棣之花》《屈原》《虎符》《高渐离》。

1942年《屈原》演出剧照

同样意识到“战国重演”,郭沫若的理解却与战国策派不同。1943年,当四部战国史剧写毕、《虎符》即将上演时,郭沫若写作了具有总结性质的文章《献给现实的蟠桃——为〈虎符〉演出而写》。该文精炼地表达了郭沫若对于战国的总体认识。当林同济将战国时期孟子的仁义思想等同于当代的和平主义并认为其不合时宜之时[59],郭沫若却将仁义视为战国时期具有进步性的“新思想”,提出,“战国时代是以仁义的思想来打破旧束缚的时代,仁义是当时的新思想,也是当时的新名词”,“仁道”意味着“把人当成人”,“战国时代是人的牛马时代的结束。大家要求着人的生存权,故尔有这仁和义的新思想出现”[60]。事实上,“把人当成人”正是《虎符》中反复出现的关键句。在剧中,郭沫若通过信陵君的治军策略、如姬对于魏王将其视为玩物的批判、魏太妃鼓励如姬好好生活等情节,从多个角度阐述“把人当成人”的思想,并将“舍生而取义,杀身以成仁”和“该做就快做,把人当成人”写入全剧结尾处的合唱[61]。

1943年,《虎符》演出剧照

仁义在春秋战国时代是否不合时宜?这是自古以来争论不休的命题。在春秋的泓之战中,宋襄公坚持礼义,等楚军排好阵再进攻,放弃有利战术时机,导致宋军大败、宋襄公本人受伤,宋国本有可能成功的霸业也告失败。关于这一事件,历代史家大多认为宋襄公迂腐,但《公羊传》和《春秋繁露》也肯定宋襄公之仁或讲礼义[62]。1934年,胡适在《说儒》中批评宋襄公,认为其“妇人之仁”使宋国错过振兴机会[63]。胡适将宋襄公视为殷商文化继承者,其实和那种认为宋襄公迂腐的历代史家一样,将宋襄公对仁或礼义的坚持视为旧思想的遗存。胡适进而提出,殷儒“柔顺取容”,而孔子将其变为“弘毅进取”[64]。郭沫若在1937年撰文反驳胡适。驳文并未直接提及宋襄公,但在结尾处明确表示,儒家不是殷商旧思想而是春秋战国的新思想,“在春秋时代奴隶制逐渐动摇了起来,接着便有一个灿烂的文化期开花,而儒开其先”[65]。

郭沫若的判断前提,在于将春秋战国视为从奴隶制过渡到封建制的关键时期。他认为,奴隶在春秋中叶至战国时期逐渐得到自由,而把人当成人的儒家思想体现了这种进步。早在20世纪20年代末的《中国古代社会研究》中,郭沫若便已提出“东周以后,特别是秦以后,才真正地入了封建时代”[66]。在写于20世纪三四十年代的《十批判书》中,他仍然坚持这一判断。他表示,“周、秦之际……在旧时以为是封建制向郡县制的推移,而在我看来则是奴隶制向封建制的推移”[67]。这一点,和同时期认为西周已初步进入封建社会的翦伯赞、吕振羽等人有极大差异。

在将春秋战国认定为奴隶制社会的前提下,郭沫若反复且明确地将20世纪的世界格局指认为新的“奴隶制”。他提出,奴隶制的控制方法“和近代的侵略者是一套的章法”,也和日本殖民的方式“完全一样”[68]。他认为:“在目前的世界大战中希特勒不正把无数资本主义的乃至社会主义的国家的人民化为奴隶吗!”[69]也就是说,当郭沫若关注20世纪的“战国重演”时,他重视的不仅是列国纷争,更是“奴隶制重演”。反过来,当他讨论春秋战国时代奴隶制的动摇解体过程时,他思考的更是如何以此为思想资源去消除20世纪的“奴隶制”。

什么可以让春秋战国时期的奴隶制解体?在阐释历史时,郭沫若格外重视两点:一是春秋时代铁器的使用,二是战国时代的仁义“新思想”。这两点也贯彻在郭沫若的战国史剧中:剧中谈论仁义思想的内容已在上文述及,而他对于铁器如何推动历史发展的重视,也隐藏在《虎符》中朱亥用铁锤锤死晋鄙的细节中。郭沫若在坚持以仁义作为政治与道德原则的必要性的同时,没有将之阐释为宋襄公式的迂腐教条,而是强调仁义是“把人当成人”,这便是将仁义阐释为新兴生产关系,并将之与作为新兴生产力的铁器一起,视为中国从奴隶制社会进入封建制社会的核心动力。更重要的是,在郭沫若看来,仁义不是超越于历史之外的道德标准,而是诞生于历史之内的现实实践;仁义不是通过上层的施舍得来的,而是通过被压迫者的“要求”和“苦斗”得来的,如果要充分实现“把人当成人”,“还须得有更多的志士仁人的血流洒出来”。他表示,在他的战国史剧中,聂嫈、聂政、屈原、信陵君、如姬、高渐离等,都是这样的“杀身成仁”之人[70]。

同样是将20世纪尤其是“二战”时期的世界格局指认为“战国重演”,战国策派希望通过不择手段的强力意志在列国竞争中杀出血路,而郭沫若看到20世纪“战国重演”的本质是“奴隶制重演”,由此希望以“把人当成人”的仁义思想推动生产关系的变革,从而引发社会形态的更迭。在他看来,这种社会形态的进步是不可抵挡的历史大势,是对于“奴隶制重演”的根本性解决。

结语

抗战时期历史剧在通过重述古代故事来回应现代世界形势的过程中,呈现出多个层次的思考。首先,回应西方中心论的世界历史叙事。在抗战时期,直接讲述中国与世界关系的庚子史剧,批判那种以“文明/野蛮”关系来理解西方与中国关系的文明等级论,指出西方以普遍文明话语掩盖侵略事实的虚伪。其次,重构本土文明观念。在将中国古代的天下观和现代世界历史对接的过程中,通过重释南明史事,将重点从明清之际以族群意识为基础的“夷夏之辨”转化为统治者与被统治者之间的“礼失求诸野”命题,以人民而非皇权作为文明正统的承担者。

最后,如何处理世界范围内不同文明形态的关系?在世界历史展开过程中,各国残酷竞争、互相歼灭的局面,更唤醒了20世纪中国人关于春秋战国时代的记忆。晚清时人希望以纵横家思想维持国际均势,战国策派呼吁中国效仿秦国以力争强,都通过调用春秋战国思想来回应列国竞争的现代世界历史。然而,马克思主义的特点在于,在把社会形态的演进理解为世界历史的发展进程的同时,不仅以生产力、更以生产关系作为文明进步的标准,提出只有符合公平正义的生产关系才能够促进生产力的发展和生活的进步[71]。由此,马克思主义史学大家郭沫若描绘出一种别样的世界历史发展图景。郭沫若看到,“战国重演”的本质是“奴隶制重演”,并从儒家思想如何推动生产关系变革而使奴隶制消亡的战国历史中,将“把人当成人”的仁义思想视为现代世界消灭新“奴隶制”、走出“战国重演”局面的希望所在。在这种信念中,世界历史在某一阶段中的纷争与弊端,将随着社会形态飞跃到下一阶段而得以实现最终的解决。

注释

[1] 王汎森:《晚清的政治概念与“新史学”》,《近代中国的史家与史学》,复旦大学出版社2010年版,第2页。

[2][10][18][19] 梁启超:《新史学》,《中国历史研究法》,中华书局2016年版,第175页,第177—178页,第186页,第188—190页。

[3] 亚卢(柳亚子):《二十世纪大舞台发刊词》,《二十世纪大舞台》第1期,1904年10月。

[4] 三爱(陈独秀):《论戏曲》,《安徽俗话报》第11期,1904年9月10日。

[5][9] 陈白尘:《历史与现实——史剧〈石达开〉代序》,《戏剧月报》第1卷第4期,1943年4月。

[6] 参见培良:《中国戏剧概评》,上海泰东图书局1929年版,第65—77页。

[7] 顾仲彝:《今后的历史剧》,《新月》第1卷第2期,1928年4月。

[8][34] 黄旬记录:《历史剧问题座谈》,广西艺术研究所、广西社会科学院、广西桂林图书馆主编:《戏剧运动》上,广西人民出版社1992年版,第290页,第280页。

[11] 顾颉刚:《答刘胡两先生书》,《古史辨自序》上,商务印书馆2011年版,第10—11页。

[12] 《平剧选第一辑提要说明》,教育部教科用书编辑委员会剧本整理组编:《平剧选第一辑提要》,出版社不详,1940年版,第2页。

[13] 焦菊隐:《旧剧构成论——利用、改良、创造的全面讨论发端》,北京人民艺术剧院戏剧博物馆编:《焦菊隐文集》第1卷,文化艺术出版社2005年版,第239—240页。

[14] 焦菊隐:《桂剧之整理与改进》,《焦菊隐文集》第1卷,第280—281页。

[15] 黄芝冈:《中国戏是不是历史剧》,《戏剧春秋》第1卷第2期,1940年12月。

[16] 参见王先明:《20世纪中国新史学的形成、演进及其时代特征——立足于学科体系、学术体系与话语体系的思考》,《社会科学辑刊》2025年第3期。

[17] 周钢鸣:《关于历史剧的创作问题》,《戏剧运动》上,第309页。

[20] 关于梁启超历史观与兰克的关系,参见刘小枫:《世界历史意识与古典教育》,《北京大学教育评论》2019年第1期;黄克武:《百年以后当思我:梁启超史学思想的再反省》,杨念群、黄兴涛、毛丹主编:《新史学:多学科对话的图景》上,中国人民大学出版社2003年版,第57—71页。

[21] 刘小枫:《兰克的〈世界史〉为何没有中国》,《中国文化》2016年第1期。

[22] 关于世界历史的不同叙事方式的讨论,参见吴宏政、曲昊儒:《“文明形态”何以成为世界历史的叙事方式》,《世界哲学》2025年第1期。

[23][66][68] 郭沫若:《中国古代社会研究》,《郭沫若全集·历史编》第1卷,人民出版社1982年版,第9页,第154页,第125—126页。

[24] 认为历史剧是应对审查或逃避现实的观点,在抗战时期很常见。郭沫若曾提到这种看法。参见郭沫若:《历史·史剧·现实》,《郭沫若全集·文学编》第19卷,人民文学出版社1992年版,第299页。蔡楚生也曾提出:“为什么我们有现代的直路不走偏要绕大圈子?”“要写历史戏当在我们已经用尽一切自由之后。”(《历史剧问题座谈》,《戏剧运动》上,第291页)

[25] 雷海宗:《历史警觉性的时限》,《战国策》第11期,1940年9月。

[26] 林同济:《第三期的中国学术思潮——新阶段的展望》,《战国策》第14期,1940年12月。

[27] 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,人民出版社2018年版,第32页。

[28] 张庚:《一九三六年的戏剧:活时代的活纪录》,《光明》第2卷第2号,1936年12月。

[29] 夏衍:《历史与讽喻——给演出者的一封私信》,刘厚生、陈坚编:《夏衍全集·戏剧剧本》上,浙江文艺出版社2005年版,第81页。

[30] 熊佛西:《〈赛金花〉公演感言》,《赛金花》,华中图书公司1944年版,第5页。

[31] 夏衍:《赛金花》,《夏衍全集·戏剧剧本》上,第56页。

[32] 罗志田:《“六个月乐观”的幻灭:五四前夕士人心态与政治》,《历史研究》2006年第4期。

[33] 潘孑农词,刘雪庵曲:《长城谣》,《战歌周刊》第2期,1937年10月24日。

[35] 荃麟:《两点意见——答戏剧春秋社》,《戏剧运动》上,第300页。

[36] 周贻白:《自序》,《李香君》,上海国民书店1940年版,第12页。

[37] 焦菊隐:《戏剧运动在今天》,《焦菊隐文集》第2卷,第175页。

[38] 阿英:《杨娥传》,晨光出版公司1950年版,第40页。

[39] 参见罗雅琳:《花木兰的姐姐们:抗战时期历史剧中的“在家女性”》,《中国现代文学研究丛刊》2022年第4期。

[40] 周贻白:《李香君》,第170页。

[41] 蒋旂:《陈圆圆》,上海国民书店1940年版,第111页。

[42] 翦伯赞:《南明史上的永历时代》,《翦伯赞史学论文选集》第1辑,人民出版社1990年版,第306页。

[43] 朱熹著,曾军整理:《四书章句集注》,岳麓书社2007年版,第152—153页。

[44][45] 参见刘悦斌:《晚清国人对中外关系认识的变化及应对——从“华夷秩序”到“战国秩序”》,《人文杂志》2018年第12期。

[46] 参见章永乐:《万国竞争:康有为与维也纳体系的衰变》,商务印书馆2017年版,第39页。

[47] 何永佶:《论大政治》,《战国策》第2期,1940年4月。

[48][54] 雷海宗:《君子与伪君子——一个史的观察》,温儒敏、丁晓萍编:《时代之波:战国策派文化论著辑要》,中国广播电视出版社1995年版,第230页,第230页。

[49] 林同济:《士的蜕变——由技术到宦术》,《时代之波:战国策派文化论著辑要》,第73页。

[50][52][59] 林同济:《战国时代的重演》,《时代之波:战国策派文化论著辑要》,第50、52—53、59—60页,第51—52页。

[51] 雷海宗:《中外的春秋时代》,《时代之波:战国策派文化论著辑要》,第48页。

[53] 林同济:《力!》,《时代之波:战国策派文化论著辑要》,第183页。

[55] 林同济:《大夫士与士大夫——国史上的两种人格型》,《时代之波:战国策派文化论著辑要》,第67页。

[56] 以下对于春秋题材历史剧的介绍与统计,主要据董健主编:《中国现代戏剧总目提要》,中国戏剧出版社2012年版。

[57] 苏雪林:《现代中国戏剧概观》,《青年界》第11卷第3期,1937年3月。

[58] 《过渡·屠户·吴越春秋三剧本 中宣部奖励熊佛西》,《影与戏》第1卷第28期,1937年6月。

[60][70] 郭沫若:《献给现实的蟠桃——为〈虎符〉演出而写》,《郭沫若全集·文学编》第19卷,第342页,第342页。

[61] 郭沫若:《虎符》,《郭沫若全集·文学编》第6卷,人民文学出版社1986年版,第543—544页。

[62] 参见颜世安:《华夷之辨与春秋泓之战》,《南京工业大学学报》2004年第3期。

[63][64] 胡适:《说儒》,《胡适论学近著》第1集,山东人民出版社1998年版,第30页,第51页。

[65] 郭沫若:《驳〈说儒〉》,《郭沫若全集·历史编》第1卷,第456页。

[67][69] 郭沫若:《十批判书》,《郭沫若全集·历史编》第2卷,人民出版社1982年版,第458—459页,第40页。

[71] 参见吴宏政、曲昊儒:《“文明形态”何以成为世界历史的叙事方式》。

该文为国家社会科学基金后期资助项目“抗战时期历史剧中的‘女英雄’现象研究”(批准号:24FZWB037)成果。

来源:文艺研究公众号