内容提要:自宋代起,淮河下游地区的“僧伽降水母”传说与另一个当地传说“禹擒无支祁”经常被共同讲述。水母传说并非由无支祁传说转变而来,而是具有独立的起源和本事,其与无支祁传说是嫁接关系,即两个不同文本由于名词混淆产生了交汇。在此基础上,两传说围绕纪念物“圣母井”发生了合并,同时,二者另有各自分流并向附近地区辐射的传播路径。“合并—分流”模式既反映了纪念物在地方传说传播史中的重要地位,也体现出文人话语和民间讲述的密切互动与权力消长。

关 键 词:传播史 纪念物 传说变异 文人话语 无支祁

“僧伽降水母”是一个流行于淮河下游泗州城(今江苏盱眙)的地方传说,在现存文献中首见于南宋罗泌《路史》。它与流传地域相近的另一个传说“禹擒无支祁”关系密切,二者经常被当地民众共同讲述,甚至互相混淆。在学术史上,前人多认为“僧伽降水母”由“禹擒无支祁”演变而来。20世纪30年代,叶德均就曾提出禹变为僧伽、无支祈(祁)转变为水母等观点。[ 叶德均:《无支祈传说考》,载叶德均《戏曲小说丛考》,北京:中华书局,2004年,第503页。]其后,李剑国认为“僧伽本楚州僧,释家据楚州无支祁之说造僧伽降水母以神其迹”[ 李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》(增订本)上册,北京:中华书局,2017年,第413页。];德国学者保罗·安德森(Poul Andersen)写道,佛教将男性的无支祁变为女性的水母;[ Poul Andersen, The Demon Chained Under Turtle Mountain: The History and Mythology of the Chinese River Spirit Wuzhiqi, Berlin: G-und-H-Verl., 2001, pp.28.]刘康乐、刘康凯亦称,禹伏巫(无)支祁传说随着宋代僧伽信仰的隆盛“一变而为”僧伽锁水母传说。[ 刘康乐、刘康凯:《巫支祁神话与泗州水母信仰》,《宗教学研究》2012年第3期。]

然而,笔者认为水母传说与无支祁传说原本可能相互独立,前者并非由后者转变而来,而是另有起源和本事。为探析两个传说的错综关系,本文将立足于方志、史籍、笔记、诗文等各类文献,追溯“僧伽降水母”的渊源与演变路径;同时,依托传说学中的“纪念物”[ “纪念物”概念由日本学者柳田国男提出,参见柳田国男《传说论》,连湘译,北京:中国民间文艺出版社,1985年,第26页。],本文还将考察两个传说在同一地域发生合并、又在不同地域趋于分流的具体过程,由此对古代民间文学与文化的传播和互动机制展开讨论。

一 传说的早期记录

现存材料中“僧伽降水母”传说最早的直接记载,见于南宋罗泌《路史》余论卷九“无支祁”条。本条开头引用唐人李公佐所作传奇《古岳渎经》[ 参见李公佐《古岳渎经》,李剑国辑校《唐五代传奇集》第2册,北京:中华书局,2015年,第706—708页。],讲述了唐时流行于江淮地区的一个民间传说:大禹治水至桐柏山,遇水怪无支祁兴风作浪,遂带领庚辰等将其擒获,锁于淮阴龟山脚下。随后,罗泌对无支祁形象进一步补充道:

而释氏乃以为泗州僧伽之所降水母者,惟僧伽以观音大士应化,于过去阿僧祗劫值如来三慧门入道,以音声而为佛事,现化此土。如李邕之三碑,蒋之奇所传三十六化近是。而水母之事非也。[ 罗泌:《路史》卷四六,《景印文渊阁四库全书》第383册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第641—642页。标点系笔者所加,下文亦同。]

罗泌记录了南宋时期的一种说法:无支祁被佛教人士认为是泗州僧伽所降服的水母。僧伽(或称僧伽大圣、泗州大圣等)是历史上真实存在的一位唐代高僧,曾活动于江淮一带,并在泗州地区修建寺庙。水母则是水怪的称谓。泗州“僧伽降水母”的传说,显然是民间对这位高僧进行附会的产物。

朱熹《楚辞辩证》卷下又有一条情节和人物皆近似的记载:“如今世俗僧伽降无之祈、许逊斩蛟蜃精之类,本无稽据,而好事者遂假托撰造以实之,明理之士,皆可以一笑而挥之,政不必深与辩也。”[ 朱熹:《楚辞辩证》卷下,载朱熹集注、吴广平校点《楚辞集注》(与王逸章句,洪兴祖补注,夏剑钦校点《楚辞章句补注》合刊),长沙:岳麓书社,2013年,第155页。]可见,朱熹曾听闻民间流行的僧伽降无之祈传说,并认为此说是好事者假托撰造的结果。

唐人李公佐和宋人罗泌、朱熹笔下的记录,分别呈现了“禹擒无支祁”“僧伽降水母”“僧伽降无支祁”三种民间传说。在学术史上,许多人根据罗泌所言“释氏乃以(无支祁)为泗州僧伽之所降水母者”构拟出无支祁变水母、大禹变僧伽的转换关系,由此推导的传说演变路径则是“禹擒无支祁→僧伽降无支祁→僧伽降水母”,这似乎也符合直觉。然而,笔者认为“僧伽降水母”传说本身渊源有自,另有独立的演变路径,并不是“禹擒无支祁”传说单线变异的产物。以下笔者将作详细考证,并尝试还原传播史上两种传说互相交汇的具体过程。

二 传说的嫁接:角色混淆与文本交汇

虽然“僧伽降水母”一说在现存文献中最早出现于南宋《路史》,但根据明代朱曰藩《山带阁集》,该传说的生命史或可上溯至北宋时期:

跋姚氏所藏《大圣降水母》图

丙申夏,客金陵,于友人几上,见元人《大圣降水母》小说,甚奇,为读一过。乃今葵谷赞府视此图,云李龙眠所作,变相种种,较之小说益奇矣。噫!古人左图右史,有以哉。按:唐贞元壬申,泗州大水,吕周任作《纪》,归功于刺史张公。[ 朱曰藩:《山带阁集》卷三三,载《四库全书存目丛书·集部》第110册,济南:齐鲁书社,1997年,第271页。]

文中提到了泗州大水,故“降水母”的大圣当指泗州僧伽大圣。作者认为《大圣降水母》图是北宋画家李龙眠(即李公麟)所绘,李龙眠曾任泗州录事参军,确有机会听闻当地传说。因此,如果作画之说成立,“僧伽降水母”传说可能在北宋中后期即已存在。[ 陈泳超据本条材料亦有此推测。见陈泳超《靖江<大圣宝卷>的信仰与文学渊源》,《中山大学学报(社会科学版)》2018年第3期。]

北宋饶节《龟山戏赠谐文章》诗又写道:“水母潭边窣堵波,下头有个老禅和。”[ 饶节:《倚松诗集》卷二,《景印文渊阁四库全书》第1117册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第239页。]从饶节生平经历来看,诗题中的龟山即为泗州龟山。龟山中的水潭以水母为名,说明此潭很可能附会了当地某种情节不详的水母传说。紧随“水母潭”之后的“窣堵波”当指泗州僧伽塔。此塔为唐中宗所建,僧伽于景龙四年(710)去世之后,唐中宗“即以其年五月,送至临淮,起塔供养,即今塔是也”[ 佚名:《僧伽大师》,载李时人编校、何满子审定,詹绪左覆校《全唐五代小说》第1册,北京:中华书局,2014年,第297页。]。水母潭与僧伽塔并列出现在文本中,有可能暗示水母与僧伽在饶节生活的时代(北宋后期)已经互相关涉。

到目前为止,支持“无支祁变为水母”假说的唯一证据是南宋《路史》中“释氏乃以为泗州僧伽之所降水母者”一句。然而,上述两条材料表明水母传说早在北宋即已出现,且在当地广为流传。这意味着水母传说的本事问题不能仅凭《路史》的记述进行论断,还需到北宋乃至更早的记载中去追溯。

考察现存记载,并无任何证据显示早期水母传说受到无支祁传说的影响。与之相对,数条材料指向了另一个更具合理性的推测:僧伽降水母传说的本事,或许是源流久远的僧伽降蛟龙信仰。北宋苏辙《和子瞻泗州僧伽塔》诗有“城中古塔高百尺,下有蜕骨黄金容。蛟龙百怪不敢近,回风倒浪归无踪”“胡为尚与水族较,时出变怪惊愚聋”[ 陈宏天、高秀芳点校《苏辙集》卷三,第1册,北京:中华书局,1990年,第60页。]数句;唐代韩愈《送僧澄观》诗亦云:“僧伽后出淮泗上,势到众佛尤恢奇。……火烧水转扫地空,突兀便高三百尺。影沈潭底龙惊遁,当昼无云跨虚碧。”[ 方世举编年笺注,郝润华、丁俊丽整理《韩昌黎诗集编年笺注》卷二,上册,北京:中华书局,2012年,第68页。]二诗表明,僧伽降水怪信仰很可能在北宋甚至唐代已流行于泗州僧伽塔附近的地区,水怪或为蛟龙之形。更明确的证据则出现在北宋时期的僧伽“三十六化”(即僧伽的三十六种化现事迹)文本中:

宣和元年己亥,夏五月,京师大水。先是,茶肆佣晨兴见大犬蹲榻傍,近视之,则龙也。军器作坊兵士取而食之。逾五日,大雨如注,历七日而止。京师城外,水高十余丈,鼋鼉出于院舍。帝惧甚……俄而泗州大圣现于大内,凝立空中,傍侍慧岸、木义。上焚香拜祷。大圣振锡登城,颂密语。顷之,一白衣裹巾跪于前,若受戒谕者,万众咸睹,疑龙神之化人也。既而水退,诏加僧伽大圣六字师号。[ “三十六化”原文已佚,引文出自南宋时人重新采录整理《历代灵异事迹凡三十六种》(不著撰人),收录于万历十九年(1591)李元嗣刊刻的《泗州僧伽大圣传并历代灵异事迹》中。虽然《三十六种》与“三十六化”原文或有出入,我们依然可以通过该文本窥见原貌。《历代灵异事迹凡三十六种》,载《天津图书馆孤本秘籍丛书》第9册,北京:中华全国图书馆文献缩微复制中心,1999年,第834—835页。]

《宋史》本纪第二十二又载:“宣和元年……五月丙午朔,有物如龙形,见京师民家。……是月,大水犯都城,西北有赤气亘天。”[ 脱脱等:《宋史》卷二二,第2册,北京:中华书局,1985年,第403—404页。]对比两条材料可以推测,由于宣和元年(1119)的水灾中出现了龙形神怪的传说,而僧伽所降水怪亦为蛟龙,“三十六化”的创作者便将宣和大水的真实历史和灾异传说纳入僧伽信仰的讲述,构建出僧伽降龙神、退洪水的化现事迹。这反映出“僧伽降蛟龙”信仰在宣和前后已较为流行,以至被用来演绎历史。

在古人的观念中,水母与蛟龙具有相似的形态。这里的水母并非浮游生物,而是一种神异之兽。晋《逸史》云,水母“如蛇形,有五色之光”[ 转引自陈葆光《三洞群仙录》卷六,载《道藏》第32册,北京:文物出版社;上海:上海书店;天津:天津古籍出版社,1988年,第270页。];五代杜光庭《王氏神仙传》也称水母“如龙又若蛇,长十丈许”[ 转引自曾慥编《类说》卷三,上海:上海古籍出版社,1993年,第47页。]。南朝梁陶弘景《周氏冥通记》又记:“梦见天西北有一物,长数十丈,青赤色,首尾等大,状似虹。……答云:‘名玄霞之兽,或呼为水母,乃可愁矣。’”[ 陶弘景撰,王家葵校释《周氏冥通记校释》卷四,北京:中华书局,2020年,第244页。]在以上材料中,水母外形与蛇、龙相似,并具有神异特征。由此可见,僧伽降蛟龙变异为“僧伽降水母”,当是常见的挪移转借现象。

上述分析表明,“僧伽降水母”的本事很可能就是唐代以来有关僧伽降水怪(蛟龙)的民间信仰和传说。这一推论的证据,远比无支祁变为水母一说的证据充分。因此,水母传说应当具有独立的起源,并不是由无支祁传说转变而来。

基于这一结论,罗泌所述“释氏乃以(无支祁)为泗州僧伽之所降水母者”其实不应理解为无支祁被“改造”成水母。正确的解读当是:“僧伽降水母”是既有的独立传说,而佛教人士将其中的水母讹传为无支祁。由此还可推断,这种讹传或许导致无支祁在部分传说文本中替换了水母的原有位置,进而形成朱熹记录的“僧伽降无之祈”这一说法。因此在真实的生命史中,传说的演变顺序未必是直观呈现的“禹擒无支祁→僧伽降无支祁→僧伽降水母”,而很可能是“僧伽降水母→水母被解读为无支祁→僧伽降无支祁”。

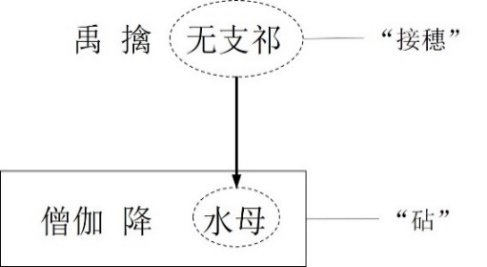

由上可见,借由主要角色水母与无支祁的混淆,两种传说互相交汇、彼此嵌合。这一过程不同于常见的单线演变,而是一种特殊、偶生的变异。借鉴故事形态学理论,笔者将传说交汇的过程描述为“嫁接”。“嫁接”概念由施爱东提出,指“不同源故事之间情节或功能的糅合过程”。源故事为“砧情节”,粘结于砧情节的功能为“接穗”[ 施爱东:《民间故事的记忆与重构——故事记忆的重复再现实验及其数据分析》,《民间文化论坛》2005年第3期。]。在故事学研究中,嫁接限定于动词性的情节或功能;但对传说而言,由于名词性成分具有重要地位,[ 参见朱佳艺《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》,《民族艺术》2020年第6期。]名词的混淆也能导致传说的嫁接。如在本文研究的个案中,僧伽降水母传说作为“砧”,被佛教人士附会了无支祁(名词性成分)这一“接穗”,令两个原本彼此独立的传说产生了密切关联。此过程如图1所示:

图1 传说嫁接示意图

至于水母传说与无支祁传说嫁接的具体原因,如今已经难以考证。笔者推测,或许是两种传说的流传时代和地域非常接近,且恰好共享“英雄降服水怪”的主体情节(近似于故事学视角下的同类型文本),容易在民众的口头讲述中发生混淆。

三 传说的合并:纪念物的名称代换和叙述移位

明清时期,水母传说与无支祁传说的嫁接进一步发展为更加紧密的合并,这一过程主要围绕传说的纪念物展开。

“纪念物”通常指传说发源或讲述的中心点,它能唤起民众对传说的记忆,也反映了文本流传的地域范围。柳田国男指出:“传说的核心,必有纪念物。无论是楼台庙宇,寺社庵观,也无论是陵丘墓塚,宅门户院……也可谓之传说的花坛发源的故地,成为一个中心。”[ 柳田国男:《传说论》,连湘译,第26页。]本文研究的两种传说在泗州龟山一带留下了诸多纪念物,相关记载可以追溯到宋元时期。其中,无支祁传说的纪念物主要有:龟山寺后山脚的石穴[ 张舜民:《画墁集(附补遗)》卷七,北京:中华书局,1985年,第51页。](北宋张舜民《画墁集》)、龟山下的支祁宫[ 陈宏天、高秀芳点校《苏辙集》卷三,第1册,第60页。](北宋苏辙《和子瞻泗州僧伽塔》诗)和龟山的深潭[ 李逸安、孙通海、傅信点校《张耒集》卷十,上册,北京:中华书局,1990年,第164—165页。](北宋张耒《龟山水陆院》诗);而水母传说的纪念物则有:龟山水母潭[ 饶节:《倚松诗集》卷二,《景印文渊阁四库全书》第1117册,第239页。](北宋饶节《龟山戏赠谐文章》)、龟山灵济庙的圣母井[ 王象之编著,赵一生点校《舆地纪胜》卷四四,第4册,杭州:浙江古籍出版社,2012年,第1334页。](南宋王象之《舆地纪胜》)、龟山寺的水母洞[ 同上。](《舆地纪胜》)和泗州塔[ 陶宗仪撰,李梦生校点《南村辍耕录》卷二九,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社,2012年,第330页。](元代陶宗仪《南村辍耕录》)。可以看出,宋元时期的无支祁传说和水母传说虽然在同一地区流传且发生了文本嫁接,但二者的纪念物大多互不重合、领地分明。

至明代,上述纪念物大多已消失于记录史,唯有《舆地纪胜》所记圣母井不但留存下来,还成为两个传说持续合并的标志物。围绕圣母井,传说的合并主要体现于三个方面:

首先是叙述的移位。南宋《舆地纪胜》“圣母井”条曰:“在龟山灵济庙内,俗传泗州僧伽降水母于此。”[ 王象之编著,赵一生点校《舆地纪胜》卷四四,第4册,第1334页。]至明代,民间讲述的圣母井传说仍是“僧伽降水母”。《大明一统志》“圣母井”条称:“俗传泗州僧伽降水母于此。”[ 李贤等:《大明一统志》卷七,上册,西安:三秦出版社,1990年,第131页。]明人陈霆《两山墨谈》则记载:“寺僧及土人皆云:‘昔大圣降伏水母,锁之井中。’”[ 陈霆:《两山墨谈》卷九,北京:中华书局,1985年,第73页。]然而,作为文人阶层的传说记录者并不认同民间说法,他们认为此井应是禹锁无支祁之地,如陈霆《两山墨谈》引用无支祁传说并评论道:“今世俗所谓大圣降水母,岂即此事而后人传误耶?为别有说也。”[ 同上。]随着时间的推移,这种看法很可能逐渐影响了民间讲述。清康熙年间张鹏翮《治河全书》卷十二记载:“今存古寺,寺后有井名支祁井,俗传锁支祁于井中。”[ 张鹏翮:《治河全书》卷一二,第2册,天津:天津古籍出版社,2007年,第1302页。]“俗传”一词表明,此时井锁无支祁的说法已从文人叙述下移至民间口传。在此后的记录中,民间人士大多讲述无支祁传说而非水母传说,如清乾隆年间人士郭起元《支祁井记》载:“山有神宫,宫前有井,大石覆之,叩之硿硿然,人谓禹锁支祁处也。”[ 郭起元:《支祁井记》,郭起元纂修《(乾隆)盱眙县志》卷一二,《中国地方志集成·善本方志辑》第1编第40册,南京:凤凰出版传媒股份有限公司、凤凰出版社,2014年,第634页。]可见在文人群体的影响下,古井所附之民间传说从“僧伽降水母”逐渐移位到“禹擒无支祁”。

其次是井名的改变。此井古名“圣母井”,直到明代,多种文献(如《大明一统志》[ 李贤等:《大明一统志》卷七,上册,第131页。]、《(成化)中都志》[ 柳瑛:《(成化)中都志》卷四,《天一阁藏明代方志选刊续编》第33册,上海:上海书店,1990年,第444页。]和《扬谭》[ 范守己:《扬谭》,顾炎武:《天下郡国利病书·扬州府备录》,载顾炎武撰,华东师范大学古籍研究所整理,黄珅、严佐之、刘永翔主编《顾炎武全集》第14册,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社,2011年,第1208页。])仍继续将其称作“圣母井”或“水母井”。至清康熙年间《高加堰关帝庙碑记》,它已被改称为“支祁井”[ 《碑记》载:“龟淮犊庙有支祁井,为禹锁水神处,至今遗迹犹存。”文中“犊”应为“渎”,原文如此。见《高加堰关帝庙碑记》,林志茂、谢勷等纂修《(民国)三台县志》卷二二,《中国地方志集成·四川府县志辑》(新编)第18册,成都:巴蜀书社,2017年,第366页。]。此后“支祁井”与“圣母(水母)井”两说并存。值得注意的是,《(嘉庆)大清一统志》有“支祈井”条,其中注云:“《县志》:一名圣母井。”[ 穆彰阿、潘锡恩等纂修《大清一统志》卷一三四,第3册,上海:上海古籍出版社,2008年,第403页。]这标志着“支祁(祈)井”成为正名,而宋代传下的古称“圣母井”却旁落为别名。纪念物名称的代换,折射出水母传说与无支祁传说在当地影响力的消长。

再次是角色的融合。在明清时期,无支祁与水母两形象发生了更加彻底的混淆。一方面,围绕古井这一纪念物,“龟山水母井即禹锁黄支祈处”[ 吕履恒:《梦月岩诗集》卷八,《四库全书存目丛书·集部》第261册,第86页。“黄支祈”应为“无支祈”,原文如此。]“支祁井为水母之宫”[ 郭起元纂修《(乾隆)盱眙县志》卷二四,《中国地方志集成·善本方志辑》第1编第40册,第751页。]这类说法频见;另一方面,无支祁与水母在明清许多文人创作甚至训诂考证中也有互释关系。《醒世恒言·薛录事鱼服证仙》写道:“至今泗江水上,也有一条铁链,锁着水母,其形似猕猴一般。”[ 冯梦龙编著,阳羡生校点《醒世恒言》,上海:上海古籍出版社,1998年,第461页。]“形似猕猴”正是无支祁的特征。明人胡绍曾《诗经胡传》记:“淮……其水母若猕猴。”[ 胡绍曾:《诗经胡传》卷七,《四库未收书辑刊》编纂委员会编《四库未收书辑刊》第1辑第4册,北京:北京出版社,2000年,第511页。]清人袁学谟《禹穴考》云:“淮涡水母名无支祁。”[ 袁学谟:《禹穴考》,《居易堂浙中新集》卷二,《清代诗文集汇编》第224册,上海:上海世纪出版股份有限公司、上海古籍出版社,2011年,第330页。]可见,水母与无支祁为同一物的观念在地方内外广为传播,甚至成为典故。

无支祁与水母在龟山地区合并的动因,是文人和民众在地方话语中的密切互动与权力消长。早在南宋时期,朱熹等人就将僧伽降水怪传说斥为“假托撰造”[ 朱熹:《楚辞辩证》卷下,载朱熹集注、吴广平校点《楚辞集注》(与王逸章句、洪兴祖补注、夏剑钦校点《楚辞章句补注》合刊),第155页。]。明代之后,这类思想依然在文人群体中流传。明人郑真遇到的当地知识精英、泗州学训导郭某指出泗州大圣破水母娘娘之说是附会,对此郑真也作诗表示赞同:“铁锁固支祁,禹功千载上。吁嗟水母称,谁能辨诬谤?”[ 郑真:《荥阳外史集》(外二种)卷九八,上海:上海古籍出版社,1991年,第624页。]清代《(乾隆)盱眙县志》的编写者则提出:“下龟山……俗传大圣降水母于此,大圣者,大禹也。后人以泗州僧伽号为大圣,遂有降水母怪诞之传。”[ 郭起元纂修《(乾隆)盱眙县志》卷四,《中国地方志集成·善本方志辑》第1编第40册,第519页。]显然,文人认为当地的大圣应指大禹,“禹锁无支祁”是正统说法,而“僧伽降水母”为“诬谤”“怪诞”。这种观念很可能自上而下地影响了民间人士的讲述,导致民众口中的古井名称从“圣母井”变为“支祁井”,相关传说亦从“僧伽降水母”变为“禹锁无支祁”。

不过,也有个别文人并不认同此类正统观念。清道光年间的江南河道总督完颜麟庆(曾主持淮河一带治水)在《重修淮渎神庙附祀僧伽大圣记》一文中论及淮渎庙的大圣像,针对大圣即大禹的说法反驳道:“特是禹固大圣,而不以大圣称。……(大圣)似仍以僧伽为是。”[ 完颜麟庆:《重修淮渎神庙附祀僧伽大圣记》,王锡元修,高延第等纂《(光绪)盱眙县志稿》卷三,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第58册,南京:凤凰出版传媒集团、凤凰出版社,2008年,第48页。]此处麟庆并未固守文人以“僧伽降水母”为诬妄的成见,而是尊重民间信仰、贴近民间立场,承认大圣为僧伽之合法性,这在古代文人记述中是比较少见的。

总之,龟山地区水母传说的变异表面上只是简单的角色合并或传说转换,但若以文化研究的视角进行解读,就会发现文本变异背后实际上是民众与文人话语权的争夺。在以龟山古井为核心纪念物的“地方”范围内,僧伽、水母代表着民间想象,而大禹、无支祁(主要是前者)则是文人正统。最终,文人话语在这场争夺中取得了胜利,质疑的声音虽然存在,但为数寥寥。毕竟,文人几乎垄断了历史和传说的书写权力。

不过,“禹擒无支祁”传说和文人话语的胜利并不是全方位的。在俗文学中,“僧伽降水母”传说又开辟出另一方天地,主题所限,本文暂不展开讨论。

四 传说的分流:民间话语的异地辐射

水母传说和无支祁传说虽然存在嫁接与合并现象,但并非一直呈现为不可分割的整体,二者在地方话语中亦有诸多各自分流、独立传播的案例。

现存文献显示,水母形象曾与龙子祭母型叙事[ 参见祁连休《中国古代民间故事类型研究》(修订本)卷上,石家庄:河北教育出版社,2007年,第276页。]相结合,成为流行于圣母(支祁)井及附近地区的龙母传说。明代后期,泗州民间已出现将圣母井中水母称为龙母的说法,如范守己《扬谭》记:“泗州……又有水母井,世谓为龙母锁于此井。”[ 范守己:《扬谭》,顾炎武:《天下郡国利病书·扬州府备录》,顾炎武撰,华东师范大学古籍研究所整理,黄珅、严佐之、刘永翔主编《顾炎武全集》第14册,第1208页。]至清代,《(乾隆)盱眙县志》卷四记载了乌龙望母传说,称每年五月十三日乌龙到支祁井望母:“岁不愆期,至必风雨。”[ 郭起元纂修《(乾隆)盱眙县志》卷四,《中国地方志集成·善本方志辑》第1编第40册,第527页。]而在泗州(盱眙)附近的天长县冶山,则流传着白龙救母传说,载于嘉庆年间的《备修天长县志稿》:

冶山有石穴,深不可测,相传为白龙窝。旱年祈雨,颇有验。白龙尾秃,见时,儿童亦辨能之。六月三日,每有大风雨,人谓是日水母诞,白龙归家。野老常言:“白龙为水母子,曾往龟山掘井救母。金龙泗大王剑伤其尾,故秃。”昔禹命庚辰锁淮窝水神巫支祈于龟山之足,水母疑即巫支祈,金龙疑即庚辰。掘井斫尾之说,无可考证,未足信。[ 张宗泰撰、刘增龄增补:《备修天长县志稿》卷十,第2册,台北:成文出版社,1970年,第788—789页。“儿童亦辨能之”应为“儿童亦能辨之”,原文如此。]

在天长县的传说中,白龙来自龟山、为水母之子,显然与泗州水母传说联系密切;白龙望母、兴风雨并被金龙断尾的情节,则是融合了龙子祭母型叙事的母题。这说明盱眙水母变异为龙母之后,相关传说传播到周边地区并发生了演变。此外,传说记录者将水母释为巫支祈、金龙释为庚辰(即擒获无支祁的大禹手下将领),并对龙母叙事的相关情节予以质疑,也体现出文人一贯的正统立场。

“禹擒无支祁”传说亦有独立分流的路径。清代《(道光)重修仪征县志》卷四十七记:“北城门外墙嵌一石,横直二尺许,俗呼为石猴子。大雨后卸落,水势顿长。……乃神像三尊,有镫甲,有鳞,模糊不甚了了。或云‘神禹锁巫支祈像’也。门对高家堰,盖置以制水患云。”[ 王检心修,刘文淇、张安保纂《(道光)重修仪征县志》卷四七,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第45册,南京:凤凰出版社,2008年,第730页。]清人袁枚《子不语》卷二十三“泗州怪碑”条载:“泗州虹县有井,是禹王锁巫支祈处,铁索犹存。”[ 袁枚:《子不语》卷二三,载王英志编纂校点《袁枚全集新编》第12册,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第500页。]高家堰(即洪泽湖大堤)地处龟山东北,虹县(今安徽泗县)则位于龟山西北一百多公里外,两地的“禹锁无支祁”传说不但与水母形象无关,而且衍生出治水患等新功能,这反映了无支祁传说具有脱离水母叙事、自行向盱眙以外地区辐射和传播的能力。

另一个典型的分流案例则是淮安甘泉井传说。明代《(正德)淮安府志》卷三“甘泉井”条云:

甘泉井:在丰登桥侧,水与淮湖为消长,上立大圣庙以镇井。大圣,谓庚辰镇锁巫支祈者。泗州旧隶淮,故缘泗州巫支祈故事。[ 薛𨭉修,陈艮山纂,荀德麟、陈凤雏、王朝堂点校《(正德)淮安府志》卷三,北京:方志出版社,2009年,第20页。]

上述记录表明,围绕纪念物甘泉井,淮安民间流传着大圣镇井的传说,大圣被释为庚辰,井中的水怪则被说成无支祁。“故缘泗州巫支祈故事”一句,证实该传说从盱眙传播而来。可见,依托“井”这一同类纪念物,井锁无支祁的传说从盱眙圣母井被平移到相距甚远的淮安甘泉井上。

通过进一步考证,笔者认为淮安甘泉井的传说可能也经历了嫁接的过程。《(正德)淮安府志》载:“相传甘泉井有龙出没。”[ 薛𨭉修,陈艮山纂,荀德麟、陈凤雏、王朝堂点校《(正德)淮安府志》卷五,第50页。]清代淮安人范以煦《龙兴寺塔缘起》一文又考述道:“又大圣堂乃僧伽建,……乃误以大圣为庚辰,以甘泉井为通海,名其地为龙窝(龙窝镇自在盐邑)则附会甚矣。”[ 范以煦:《龙兴寺塔缘起》,邱沅、王元章修,段朝端等纂《(民国)续纂山阳县志·山阳艺文志》卷五,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第55册,第691页。]由此推测,此地的大圣镇井传说中大圣本为僧伽,井中水怪为龙,此传说原本很可能是一个经典的僧伽降龙叙事。后来,随着盱眙无支祁传说流播至此,民众将大圣讲述为庚辰,导致原文本中的角色被替换,“庚辰镇锁巫支祈”取代“僧伽降龙”,成为大圣镇井传说的新解释。

由上可见,水母传说与无支祁传说在合并之外,另有各自分流的传播和演变路径。在这一过程中,两种传说的微妙区别时常显现:水母类传说几乎全部源出民间,始终受到文人阶层强烈的反对和质疑;而“禹擒无支祁”传说既为文人话语所支持,也被民众自发讲述,这或许是得益于大禹形象的正统性。水母与无支祁两形象的分流不仅是文本的,更是文化的

结 语

“禹擒无支祁”和“僧伽降水母”两传说自唐至清在淮河下游地区诞生、嫁接、合并及分流的过程,是古代地方传说流变史上的一个典型案例。通过对该案例的研究,笔者有如下思考:

首先,纪念物对于地方传说至关重要。无支祁与水母两传说在诞生之初都具有鲜明的地方性,并在泗州龟山地区留下了诸多纪念物。在漫长的历史中,这些纪念物不但提示着民众的记忆、维持了口头文本的代际传承和讲述,还在一定程度上主导了传说的交汇和变异。比如,龟山古井既是无支祁与水母两个形象合而为一的中心点,也是令水母变异为龙母、并向附近的天长等地输出龙子望母传说的基地。可见,地方传说生命史上的每一个环节(诞生、流传、变异乃至消亡),都与纪念物的生命力和影响力息息相关。

第二,同一时期在同一地域流传的两种传说,可能会发生嫁接乃至合并。这一过程的内在动因可能是文本中重要角色的混淆,而外在动力往往是传播者的刻意解读。“僧伽降水母”中的水母被佛教人士解释为无支祁,是不同传说互相嫁接的关键一环;而明代之后文人阶层在正统观念下将大圣解释为大禹,则推动圣母井周边的水母传说与无支祁传说进一步合并。需要注意的是,对古代传说生命史的追溯不能仅相信直觉,还需进行多重考证与比照,从材料出发寻求最合逻辑的结果。

第三,不同的地方传说即使发生合并,也会保留各自独立传播和变异的能力,并在适当条件下分流。传说的合并不是有去无回的单程路线,也不是唯一的路径,只是诸多变异模式中的一种。在传播史中,合并与分流可以同时进行,如果说合并体现了同一地区多种传说的同质性,那么分流往往蕴含着传说向邻近地区辐射甚至产生新变的潜能。在此过程中,民间话语得以传播,地域文化的交流也无形中得以实现。

最后,从文化分析视角观之,文人和民众会相互影响,并且有可能争夺地方传说讲述的话语权。对于同样源出民间的两种传说(如“禹擒无支祁”和“僧伽降水母”),文人阶层可能会将其中一种经典化并上升到正统地位,而驳斥另一种,甚至对被驳斥者进行“辨伪”“正讹”。这反映出文人与民间两种话语的对立是长期存在的,只是这种对立不会静态地表现在某一种孤立的地方性文本中。只有以平铺形式统观多种记载,古代民间传说中话语权的隐秘消长才有可能在我们眼前清晰呈现。

(注释略)

本文系国家社会科学基金重大项目“太湖流域民间信仰类文艺资源的调查与跨学科研究”(项目编号:17ZDA167)阶段性成果。

原载:《民族文学研究》2022年第5期